Зима. Охота. Воля

Разрешите, глубокоуважаемый читатель, пригласить вас на воображаемую – или, как выражаются в начале XXI века, виртуальную – охоту, какой она была в России двести лет тому назад. Я вижу, вы уже и рот открыли, чтобы крикнуть лакею подавать завтрак да седлать лошадей. Обождите!

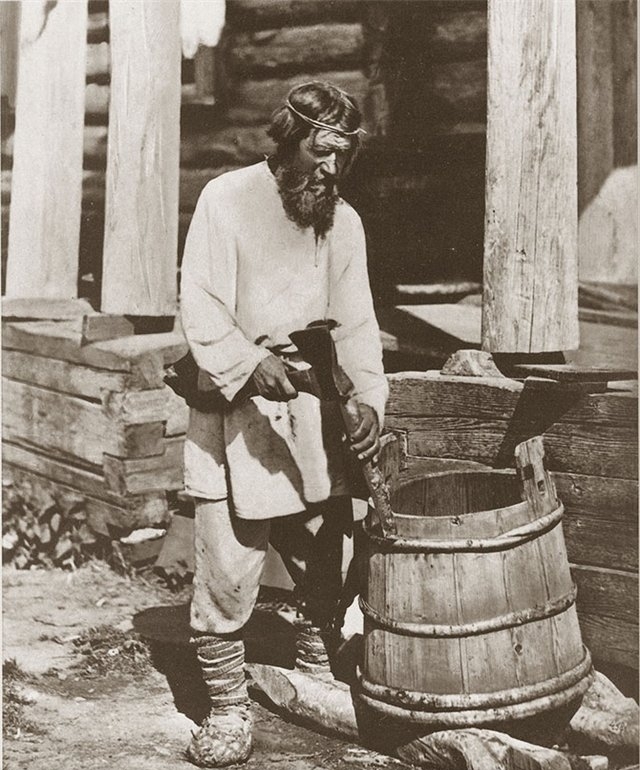

Не про нас выезжены кровные аргамаки и притравлены тысячерублёвые борзые. Не стоять нам на «нумерах» медвежьей облавы – разве что с рогатиной на подстраховке у барина. Наше утро начинается в тёмной избёнке, при дрожащем свете лучины: на дворе ещё ночь, да будь и день, редкий лучик пробьётся через окна, затянутые «бычьим пузырём» да замкнутые от лихих людей ставнями. На полатях возятся ребятишки, на печке похрапывает бабка, под лавками возится взятый в тепло поросёнок или телёнок.

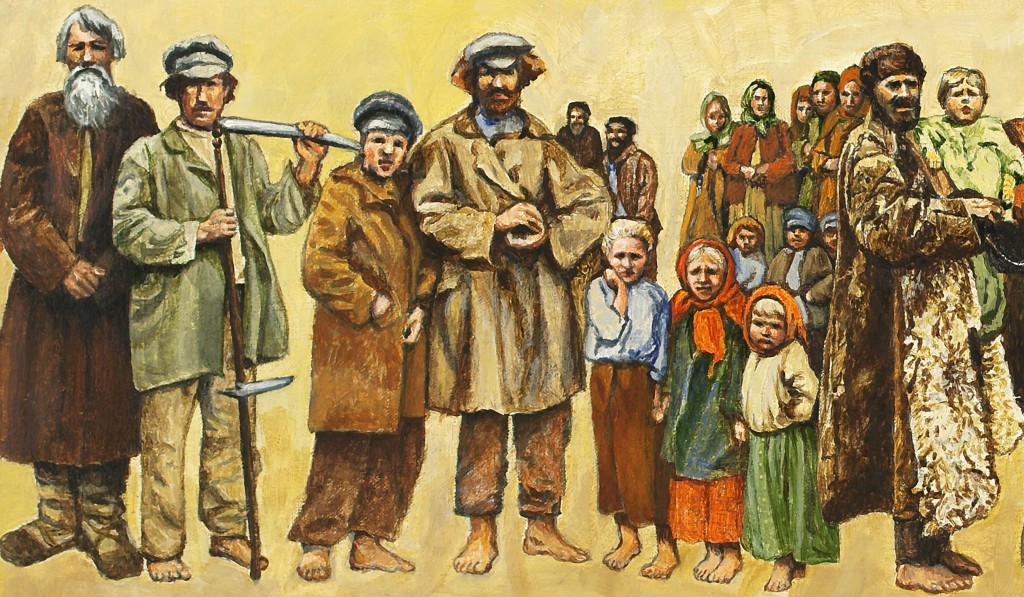

Понятное дело, всякому лестно представлять себя на месте героев Толстого или Тургенева – но это вы и без меня сможете. Благо, про охоты лиц благородного сословия нам известно довольно много, несмотря на то, что их доля в обществе колебалась около одного процента. А о том, как охотились 80–90% населения России – крестьяне – нам известно чуть больше чем ничего, вот такой вот, простите за мою латынь, парадокс.

Крепостные были не только бесправны, но и безгласны. Забредёт в твою деревеньку поэт Некрасов, найдёт тебя достойным описания в поэме – останется для современников и потомков дед Мазай. Не забредёт, не опишет – и уйдёт дед в безвестность. А кто ж знает, может, этот дед был на всю Россию один? А в других деревнях жили совсем другие деды, да вот не нашлось про их душу поэта или писателя? Даже охотничьи писатели заняты своими, дворянскими делами и разве что вскользь упомянут о том, что-де черемисы стреляют рябчиков из очень узкогорлых ружей очень крупной дробью.

Вообще, мне представляется, что любительская ружейная крестьянская охота существует в России довольно давно, возможно, ещё с XVII, если не с XVI века. Убедительных доказательств этому предъявить я не смогу, потому что в описаниях русской народной (в отличие от барской и царской) охоты имеются своего рода «тёмные века». Довольно много известно о «ловах» древних славян, у которых промысел зверя, птицы и рыбы имел едва ли не большее хозяйственное значение, чем летнее хлебопашество. Известно, что этот образ жизни продолжался и в первые столетия существования русского государства. Затем, пишут историки, приблизительно в XIV–XVI веках, хозяйственное значение добывания зверей и птиц самоловами сходит на нет[1], слово «лов» в русском языке заменяется словом «охота», и. переключаются на занимательные перипетии Смутного времени.

Крестьянин-охотник вновь появляется на печатных страницах лишь в середине XIX века. В «Записках ружейного охотника» С.Т. Аксакова (описывающих 1810–1820 гг., когда автор жил в своём имении и активно охотился) он выступает именно как любитель, охотящийся с ружьём. И у Аксакова, и у Тургенева, и у Некрасова «деревенские охотники славные» (во множественном числе) выведены как нечто само собой разумеющееся и не встречают возражения критиков. Очевидно также, что ружейная охота не была на тот момент чем-то новым для крестьянской среды – то есть проникла в неё ранее, где-то в XVI–XVIII веках. Но когда именно?

Считается, что первыми ружейными охотниками среди русских крестьян были «егеря», отряжённые дворянами, европеизированными Петром I, добывать к барскому столу деликатесную дичь. К такому типу охотников явно относится Ермолай, но некрасовские и аксаковские крестьяне-охотники представляют собой совершенно независимое от барского каприза явление. Конечно, Мазай мог перенять ружейную охоту у Ермолая, но ничто не мешало русским крестьянам заниматься ей и задолго до Петра.

Начнём с огнестрельного оружия. Хотя во многих смыслах положение крепостного было не лучше рабского, право собственности на движимое имущество у него было. В числе движимого имущества крестьянин мог владеть и оружием (невзирая на крестьянские восстания), которое было доступно русскому крестьянину довольно рано.

В начале XVII века русские оружейные производства работали по такому принципу: мастер был должен сдать казне «урок», то есть определённое количество ружей или их частей, а оставшееся время работал на себя и с этого жил. Очевидно, что «на гражданский рынок» при этом оружия шло не меньше, чем на вооружение армии. Немало пищалей и фузей, надо полагать, разошлось по деревням и в Смутное время. Кроме казённых и монастырских заводов, ружья изготавливались и на местах кустарями[2]: собрать шомполку, при наличии готового ствола и замка (а их мешками продавали на ярмарках), немногим сложнее, чем сделать «поджиг». Наконец, типичным для России источником «бюджетного» оружия были воинские части.

Здесь не удержусь от исторического анекдота: как известно, реальный барон Мюнхгаузен в середине XVIII века служил в русской армии и прослыл записным вруном, потому что его рассказы о русской действительности казались немцам невероятными. Среди них был такой. Полковой оружейный мастер украл и пропил запасные части к ружьям, Мюнхгаузен доложил об этом по начальству и получил выговор: дескать, нечего из-за ерунды шум поднимать. Вопрос, кто и зачем приобрёл эти детали у мастера, следует считать риторическим: упоминания о кустарных дробовиках «со стволами от старых солдатских ружей» встречаются в литературе вплоть до начала XX века.

Качество крестьянских ружей, насколько мы можем судить из строк классиков, было, вероятно, весьма низким (Кузя сломал у ружьишка курок. / Спичек таскает с собой коробок. / Сядет за кустик, дичину подманит, / Спичку к затравке приложит – и грянет). Но и стоимость должна была быть пропорционально невысокой – не дороже рабочей лошади, которых в среднем хозяйстве было две. Не все крепостные были голью перекатной: тот же Хорь из «Записок охотника», судя по тому, что мог (да не хотел) выкупиться с семьёй на волю, располагал капиталом по меньшей мере в пятьсот рублей серебром.

Таким образом, огнестрельное оружие было в принципе доступно русским крестьянам начиная как минимум со Смутного времени. Право на охоту в царской России ограничивалось только в частностях (закрытые сезоны, запрещение охоты в определённом радиусе от столиц) но в принципе никогда не подвергалось сомнению. Ну а в наличии охотничьей страсти сомневаться не приходится: как-никак, ещё в XIV веке каждый русский мужик был охотником по определению.

Принято считать, что охота русского крестьянина была чисто промысловой и производилась в основном при помощи ловушек. Не зря же некрасовский дед Мазай возмущался, называя петельный лов главной причиной оскудения запасов дичи. Но здесь можно и задуматься: не вложил ли поэт-дворянин в уста своего героя собственные мысли? Ведь это типичная жалоба представителей «благородного сословия» всей Европы, от Англии до Австро-Венгрии: дичь-де убывает от того, что «подлые людишки» её силками ловят. Ни в одном другом произведении, где выведены крестьяне-охотники, из их уст подобных жалоб не звучит. А из описаний Аксакова следует, что самоловы были больше уделом ребятишек, у которых есть досуг, или ставились несистемно, на конкретного повадившегося в огород зайца и т. п.

Конечно, петли, плашки да кулёмки – это хорошо, сами ловят, только вынимай. Но правильный промысел требует обустройства угодий, что отнимает много времени и сил, причём до сезона, когда вообще-то у крестьянина и так дел невпроворот. К тому же, чем гуще населена местность, тем выше вероятность, что кто-нибудь успеет к силку прежде законного владельца: попробуй найди вора, если мимо ловушки могло пройти до сотни человек! Да и жизнь крепостная не только подневольная, но и неверная. Сегодня ты здесь – а завтра продали тебя на вывод, или новый барин объявился, с новыми порядками. Оно, конечно, бывало редко – как правило, где живёшь, там и помрёшь, – но и достаточно часто, чтобы воспринимать своё существование как временное.

В любом случае, самоловы – удел промысловика, а промысел и крепостное право плохо сочетаются друг с другом. Распад старого славянского уклада «летом пашем – зимой зверя бьём» пришёлся как раз на начало закрепощения крестьян; с другой стороны, там, где промысел был основой жизни (например, в Сибири), и попыток ввести крепостное право не наблюдалось. Есть ли здесь причинно-следственная связь, сказать сложно: может, дело было в усовершенствовании сельского хозяйства, а может, в том, что охота как никакое другое занятие даёт возможность сопротивления эксплуататору – от ухода шкурок «налево» (с чем не смогла справиться даже советская власть) до банального саботажа (поди проверь, правда ли «зверь в капканы совсем не идёт, должно быть, прогневили мы Бога», или холоп просто продрых весь сезон в избушке).

Наконец, посмотрим на изменения в численности животных. Благородный олень, например, был истреблён в большей части Центральной России именно в XVII веке. Серьёзные проблемы, очевидно, были и у косули: судя по охотничьей прессе того времени, в XIX веке она осталась только в Сибири и на окраинах империи. Сложно представить себе, что эти виды были доведены до истребления только лишь барской и царской охотой: в Западной Европе-то ничего подобного не происходило. А вот предположение, что русские крестьяне в то время имели ружья и занимались охотой, учитывая то, что олень и косуля – самые привлекательные по качеству мяса звери и очень удобные объекты для ружейной охоты, прекрасно объясняет снижение их численности.

Впрочем, оставим философические размышления и отправимся уже на охоту. На кого мы будем охотиться? Это вопрос. Основа нашей охоты – оппортунизм. Слово это, с лёгкой руки Ильича, стало в русском языке почти ругательством, хотя ничего особенно плохого оно не означает. Оппортунист – это просто человек, который пользуется возможностями по мере их возникновения. Опустилась на поле пролётная стая журавлей – айда их скрадывать. Приблудилась собака, ловко лающая белку, – идём белковать. Есть погода для охоты «в узёрку» – все за зайцами!

Способы охоты, доступные нам, бесхитростны и экономны. Мы с вами не имеем возможности «вкладываться» в то, что называется «обзавестись охотой». Нам не с руки, например, такие собаки, которых надо весь год натаскивать: просто недосуг дни напролёт таскаться по болотам, отрабатывая стойки и потяжки, когда надо то сеять, то боронить. Наша собака должна делать то, что ей и так велят инстинкты, – бегать и лаять; а лучше вовсе без неё. Ненадёжное это дело, собаки, сегодня есть, завтра сдохла или волку на зуб попала, помочь пёс нам может, но зависеть от него мы не хотим.

Зимой у нас два основных сезона охоты. Первый – от первого заморозка до санного пути, когда мы больше охотимся по мелочи. С первыми заморозками заканчивается сезон полевых работ (ладно бы, работа на себя, а то ведь есть ещё и барщина, где ты сам в себе не волен) и наступает относительная свобода. К тому же, морозы нужны, чтобы не проквасить добычу и рябчик, подвешенный за лапки в сарае, дотянул до Рождества.

Рябчик – один из главных объектов нашей охоты. Дичь со всех точек зрения идеальная – не требует ни особенных характеристик от ружья, ни большого заряда, ни собаки. Зато высоко ценится как деликатес классической русской кухни. Не менее ценен и глухарь, которого можно подкараулить на галечниках и скрасть: такая гора мяса любого убедит, что охота не пустая трата времени. А вот стрельба тетеревов из шалаша с чучелами кажется несерьёзной забавой: сидеть весь день ради пары птиц? Заяц не во всех регионах России считался съедобным – Библия есть некопытных зверей вообще-то запрещает, – но на ценности шкурки это не отражалось. Однако охота эта была во многом делом случая и зависела от удачной погоды и численности зверька.

Когда же установится санный путь, в охоте мы, скорее всего, сделаем перерыв. Санный путь – это время небывалой для России свободы передвижения. И дома ничего особенно не держит, и сани так ловко и быстро катят по накатанной дороге: куда поехать, кого навестить, что перевезти – для всего самое время. По санному пути приезжают скупщики дичи и шкурок, а можно и самому доехать до базара и там продать с большей выгодой. Где уж тут охотиться. А следующий же наш сезон будет между рождественскими гуляньями и Великим постом – и это уже сезон зверовой охоты, на медвежьей берлоге и на лосей.

С крупным зверем у нас отношения сложные. Вот, например, медведь. Зверь достойный: тут тебе и мясо (про трихинеллёз мы слыхом не слыхивали), и шкура, да и не жалко – неудобный в соседстве зверь. Скотину давит, ягодников пугает, поля овсяные и пасеки разоряет. С другой стороны, взять его непросто: ружья всё же не очень, рогатиной – рискованно. Выгоднее продать берлогу барину: тут и общине перепадёт за постой, да загонщикам, да на водку. Ну а если такого не получается – тогда уж сами. Другое дело – лось. Лося мы загоняем в конце зимы, по насту. Тот же Гаврила Захаров, прототип зайцелюбивого деда Мазая, писал Некрасову о том, сколько и каких лосей загнал по насту, и поэт не возмущался, а завидовал.

Чем ближе к северным и восточным окраинам, чем менее плодородна почва и чем гуще вокруг леса, тем больше среди крестьян было почти профессиональных промысловиков, для которых добыча зверя и птицы – один из основных источников дохода. И для среднего крепостного Центральной России добыча первостепенна. Через много лет умные экономисты назовут это «теорией альтернативных издержек», а мы и так знаем, что заниматься надо тем, от чего есть в данный момент наибольшая польза. Потому и смотрят на охотника как на юродивого в тех краях, где леса повыведены, зверь-птица поразогнаны, но земля родит хорошо или имеются доходные промыслы, что главная движущая сила нашего крестьянского бытия – нужда.

Но кто сказал, что гонит нас из дому в лес только прибыток? Может быть, ценой того самого рябчика или тетерева мы просто прикрываем то, что на самом деле охота манит нас чем-то ещё? Не случайно же древнерусское «лов» было вытеснено, как раз в XVI–XVII веках, словом «охота»? Чего мы хотим от погони за птицей и зверем – немного дикого мяса, шкурку? Или на минуту вырваться из обычной жизни, в которой мы гнём две спины – на себя и на барина? Что ждёт нас в этих унылых лесах?

Извечная мечта крепостного – воля?

[1] Кутепов в «Великокняжеской и царской охоте. » пишет, что ещё при Иване Грозном существовали принадлежащие царю «ловы» (мы бы сказали, промысловые охотхозяйства) – но в Смутное время они пришли в запустение, и попытка восстановить их в царствие Михаила Фёдоровича оказалась неудачной. Из этого можно заключить, что промысел пушного зверя в Центральной России потерял хозяйственное значение к началу XVI века.

[2] Любопытно, что одним из таких кустарей был и Гаврила Захаров, прототип деда Мазая. Он не только рассказал Некрасову историю, на основе которой была написана поэма «Коробейники», но и сам сделал то самое ружьё, из которого пьяница-лесник убил двух бродячих торговцев. Ружьё, кстати, было двуствольное (!), один ствол был «французский» (очевидно, имеется в виду дамаск бельгийской работы).

Русский крестьянин: образ жизни, быт и обычаи

Очень любопытные словесные портреты русских крестьян в «Записках охотника» рождают интерес к этой социальной прослойке и в наше время. Кроме художественных трудов, есть также исторические и научные, посвященные особенностям быта прошлых столетий. Крестьянство долгое время было многочисленным слоем общества нашей державы, поэтому имеет богатую историю и много любопытных традиций. Разберем эту тему детальнее.

Что посеешь – то и пожнешь

Из словесных портретов русских крестьян наши современники знают, что эта прослойка общества вела натуральное хозяйство. Такой деятельности присущ потребительский характер. Производство конкретного хозяйства представляло собой продукты питания, необходимые человеку, чтобы выжить. В классическом формате крестьянин трудился, чтобы прокормить себя.

В деревенских краях крайне редко покупали еду, а питались довольно просто. Пищу люди именовали грубой, поскольку длительность приготовления сокращалась до минимально возможной. Хозяйство требовало большой работы, немалых усилий, отнимало очень много времени. У женщины, отвечавшей за приготовление пищи, не было ни возможности, ни времени для приготовления разнообразных блюд или сохранения продуктов на зиму какими-то особенными способами.

Из словесных портретов русских крестьян известно, что люди в те времена питались однообразно. На праздники обычно свободного времени было побольше, поэтому стол украшали вкусными и разнообразными продуктами, приготовленными с особенным изыском.

Как считают современные исследователи, прежде сельские женщины были более консервативными, поэтому старались пользоваться одними и теми же ингредиентами для приготовления блюд, стандартными рецептами и приемами, избегая экспериментов. В некоторой степени такой подход к повседневному питанию стал бытовой традиционной чертой общества того времени. Сельские жители к пище были довольно равнодушными. Как следствие, рецепты, призванные разнообразить рацион, казались, скорее, излишеством, нежели нормальной частью повседневной жизни.

О рационе

У Бржевского в описании русского крестьянина можно видеть указание на разные продукты питания и частоту их употребления в быту крестьянской прослойки общества. Так, автор любопытных трудов заметил, что мясо не было постоянным элементом меню типичного крестьянина. И качество, и объемы продуктов питания в обычной крестьянской семье не соответствовали нуждам человеческого организма. Признавалось, что обогащенная белком пища была доступна лишь по праздникам. Крестьяне в очень ограниченных количествах потребляли молоко, масло, творог. В основном их подавали к столу, если праздновали свадьбу, престольное событие. Таким было меню при разговении. Одной из типичных проблем того времени выступало хроническое недоедание.

Из описаний русских крестьян ясно, что мужицкое население было бедным, поэтому достаточно мяса получало лишь в определенные праздники, например, в Заговенье. Как свидетельствуют записки современников, даже самые бедные крестьяне к этому значимому дню календаря находили в закромах мясо, чтобы поставить его на стол и вволю наесться. Одной из важных типичных черт крестьянского быта было обжорство, если выпадала такая возможность. Изредка к столу подавали блины из пшеничной муки, смазанные маслом, салом.

Любопытные наблюдения

Как можно узнать из составленных ранее характеристик русских крестьян, если типичная семья того времени резала барана, то мясо, которое она с него получала, ели все члены. Длилось это лишь день-другой. Как отмечали сторонние наблюдатели, исследовавшие образ жизни, продукта было достаточно, чтобы неделю обеспечить стол мясными блюдами, если есть эту пищу в умеренных количествах. Однако в крестьянских семьях не было такой традиции, поэтому появление большого объема мяса отмечалось его обильным поглощением.

Крестьяне ежедневно пили воду, в жаркий сезон готовили квас. Из характеристик русских крестьян известно, что в конце девятнадцатого столетия в сельской местности не было традиции чаепития. Если такой напиток и готовили, то лишь больные люди. Обычно для заварки использовали глиняный горшок, чай настаивали в печке. В начале следующего столетия наблюдатели заметили, что напиток полюбился простому люду.

Корреспонденты сообществ, занимавшиеся исследованиями, отмечали, что все чаще крестьяне заканчивают обед чашкой чая, пьют этот напиток в период всех праздников. Зажиточные семьи покупали самовары, дополняли домашний обиход посудой для чая. Если в гости приходил интеллигентный человек, к обеду сервировали вилки. При этом крестьяне продолжали есть мясо только руками, не прибегая к столовым приборам.

Бытовая культура

Как демонстрируют живописные портреты русских крестьян, а также рассказывают труды корреспондентов сообществ, занимавшихся в те времена этнографией, уровень культуры в быту в крестьянской среде определялся прогрессом конкретного населенного пункта и его сообщества, в целом. Классическое место обитания крестьянина – изба. Для любого человека того времени одним из знакомых жизненных моментов было строительства жилища.

Лишь возведя собственную избу, персона превращалась в домовладельца, домохозяина. Чтобы определить, где будет возводиться изба, собирали сельский сход, сообща принимали решение под отвод земли. Бревна заготавливали с помощью соседей или всех жителей села, так же вели работу над срубом. Во многих регионах строили в основном из дерева. Типичный материал для создания избы – круглые бревна. Их не отесывали. Исключением были степные регионы, губернии Воронежа, Курска. Тут чаще возводились мазаные хаты, свойственные Малороссии.

Как можно заключить из рассказов современников и живописных портретов русских крестьян, состояние жилья давало точное представление о том, насколько обеспечена семья. Мордвинов, приехавший в начале 1880-х в губернию вблизи Воронежа дабы организовать тут ревизию, отправлял потом высоким чинам отчеты, в которых упоминал об упадке изб. Он признавал, что дома, в которых живут крестьяне, поражают тем, насколько убого выглядят. В те времена крестьяне еще не возводили дома из камня. Такие здания были лишь у помещиков и других богатых людей.

Дом и быт

К концу девятнадцатого столетия каменные строения стали появляться чаще. Их могли себе позволить зажиточные крестьянские семьи. Крыши большинства домов в селах в те времена формировали из соломы. Реже использовали дранку. Русские крестьяне 19 века, как отмечали исследователи, еще не умели возводить кирпичные столетия, но уже к началу следующего столетия появились построенные из кирпича хаты.

В работах исследователей того времени можно видеть упоминания о строениях под «жесть». Они заменили рубленые дома, которые на глиняный слой укрывали соломой. Железнов, изучавший быт обитателей Воронежского края в 1920-х, проанализировал, как и из чего люди возводят свои дома. Порядка 87% составили строения из кирпича, около 40% были возведены из дерева, а остальные 3% пришлись на случаи смешанного строительства. Около 45% всех попавшихся ему домов были ветхими, в посредственном состоянии он насчитал 52%, и лишь 7% строений оказались новыми.

Каждый согласится, что жизнь русских крестьян очень хорошо можно представить, изучая внешний и внутренний вид их жилищ. Не только состояние дома, но и дополнительных построек во дворе было показательным. Оценивая внутреннее убранство жилища, можно сразу выявить, насколько обеспечены его обитатели. Этнографические общества, существовавшие в те времена в России, уделяли внимание домам людей, обладавших хорошим достатком.

Однако члены этих организаций занимались изучением и жилищ людей, обеспеченных гораздо хуже, сравнивали, оформляли выводы в письменных трудах. Из них современный читатель может узнать, что бедный человек проживал в ветхом жилище, можно сказать, в лачуге. В его хлеву была лишь одна корова (не у всех), несколько овец. Ни овина, ни амбара у такого крестьянина не имелось, как и собственной бани.

Зажиточные представители сельского сообщества держали несколько коров, телят, около двух десятков овец. В их хозяйстве были куры, свиньи, лошадь (иногда две — для выезда и для работы). У жившего в подобных условиях человека была собственная баня, во дворе стоял амбар.

Одежда

Из портретов и словесных описаний мы знаем, как одевались русские крестьяне в 17 веке. Не слишком изменились эти манеры и в восемнадцатом, и в девятнадцатом. Как свидетельствуют записки исследователей того времени, губернские крестьяне были довольно консервативными, поэтому их наряды отличались стабильностью и следованием традициям. Некоторые даже называли это архаичностью внешнего вида, поскольку в одежде присутствовали элементы, появившиеся десятилетия назад.

Однако по мере прогресса новые веяния проникали и в сельскую местность, поэтому можно было видеть специфические детали, отражавшие бытность капиталистического общества. Например, мужские наряды по всей территории губернии обычно поражали однообразием, сходством. От региона к региону отличия были, но сравнительно малые. А вот женская одежда была заметно интереснее благодаря обилию украшений, которые крестьянки создавали своими руками. Как известно из работ исследователей Черноземья, в этом регионе женщины носили наряды, напоминавшие южнорусские и мордовские модели.

Русский крестьянин 30-40 годов 20 столетия, как и сто лет до этого, имел в своем распоряжении одежду на каждый день и для праздника. Чаще пользовались домоткаными нарядами. Зажиточные семьи могли изредка приобретать фабричные материалы для пошива одежды. Наблюдения за жителями Курской губернии в конце девятнадцатого столетия показали, что представители сильного пола в основном пользовались приготовленным дома бельем посконного типа (из конопли).

Рубахи, которые носили крестьяне, имели косой ворот. Традиционная длина изделия – до колена. Мужчины носили портки. К рубахе шел пояс. Он был сученый или тканый. По праздникам носили рубаху из льна. Люди из богатых семей использовали изготовленные из красного ситца одежды. Верхней одеждой были свиты, зипуны (кафтаны без воротника). На празднество можно было надеть сотканный дома балахон. Люди побогаче имели в своих запасах тонкосуконные кафтаны. Летом женщины носили сарафаны, а мужчины — рубахи с поясом или без.

Традиционной обувью крестьян были лапти. Их плели отдельно для зимнего и летнего периода, для будней и для праздников. Даже в 30-е годы 20 столетия во многих деревнях крестьяне оставались верны этой традиции.

Сердце быта

Поскольку жизнь русского крестьянина в 17 веке, 18 или 19 веках концентрировалась вокруг собственного дома, изба заслуживает особенного внимания. Жильем именовалось не конкретное строение, а небольшой двор, ограниченный забором. Здесь возводили жилые объекты и строения, предназначенные для хозяйствования. Изба являлась для деревенских жителей местом защиты от непонятных и даже страшных сил природы, злых духов и другого зла. Первое время избой называли лишь ту часть дома, которая обогревалась печью.

Обычно в селе сразу было видно, у кого совсем плохо обстоят дела, кто живет обеспеченно. Основными были отличия в добротности, в количестве составных элементов, в оформлении. При этом ключевые объекты являлись одинаковыми. Некоторые дополнительные строения позволяли себе лишь обеспеченные люди. Это мшаник, баня, хлев, амбар и иные. Всего таких построек существовало больше десятка. Преимущественно в прежние времена все строения вырубали топором на каждом этапе возведения. Из работ исследователей того времени известно, что ранее мастера использовали разные виды пил.

Двор и стройка

Жизнь русского крестьянина в 17 веке была неразрывно связана с его двором. Этим термином обозначали земельный участок, на котором находились все строения в распоряжении человека. Во дворе был огород, здесь же – гумно, а если у человека был сад, то и он включался в крестьянский двор. Практически все возведенные хозяином объекты выполнялись из древесины. Наиболее подходящими для строительства почитали ель, сосну. Вторая была в большей цене.

Дуб считали деревом, с которым сложно работать. Кроме того, его древесина много весит. При возведении строений к дубу прибегали при работе над нижними венцами, при строительстве погреба или объекта, от которого ждали сверхпрочности. Известно, что дубовой древесиной пользовались, возводя мельницы, колодцы. Лиственные виды деревьев применяли, создавая хозяйственные постройки.

Наблюдение за бытом русских крестьян позволило исследователям прошлых столетий понять, что древесину люди подбирали с умом, учитывая важные признаки. Например, создавая сруб, останавливались на особенно теплом, покрытом мхом дереве с прямым стволом. А вот прямослойность не была обязательным фактором. Чтобы сделать кровлю, крестьянин пользовался прямыми прямослойными стволами. Сруб обычно готовили на дворе или вблизи. Для каждого строения очень основательно подбирали подходящее место.

Как известно, топор в качестве орудия труда русского крестьянина при строительстве дома – это и удобный в использовании предмет, и изделие, накладывавшее определенные ограничения. Впрочем, таковых при строительстве было немало в силу несовершенства технологий. При создании построек обычно не ставили фундамент, если даже планировалось построить нечто большое. В углах ставили опоры. Их роль играли большие камни или пни дуба. Изредка (если длина стены была существенно больше нормы) опору ставили по центру. Сруб по своей геометрии таков, что четырех опорных точек достаточно. Это объясняется цельносвязанным типом конструкции.

Печь и дом

Образ русского крестьянина неразрывно связан с центром его дома – печью. Ее считали душой дома. Духовая печь, которую многие называют русской, это очень древнее изобретение, характерное для нашей местности. Известно, что в трипольских домах уже стояла такая система отопления. Конечно, за прошедшие тысячи лет конструкция печи несколько изменилась. Со временем топливом стали пользоваться рациональнее. Всем известно, что возведение качественной печи – это сложная задача.

Сперва на грунте ставили опечек, являвшийся фундаментом. Затем стелили бревна, которые играли роль днища. Под делали максимально ровным, ни в коем случае не наклонным. Над подом ставили свод. Сбоку делали несколько отверстий для просушки небольших предметов. В древности избы ставили массивными, но без трубы. Для вывода дыма в доме предусматривали маленькое окно. Вскоре потолок и стены становились черными из-за копоти, но деваться было некуда. Система печного отопления с трубой стоила дорого, возвести такую было сложно. Кроме того, отсутствие трубы позволяло экономить дрова.

Поскольку труд русского крестьянина регламентироваться не только общественными представлениями о морали, но и рядом правил, предсказуемо, что рано или поздно приняли нормы, касающиеся печей. Законодатели постановили обязательно выводить трубы от печи над избой. Такие требования касались всех государственных крестьян и принимались ради благоустройства села.

День за днем

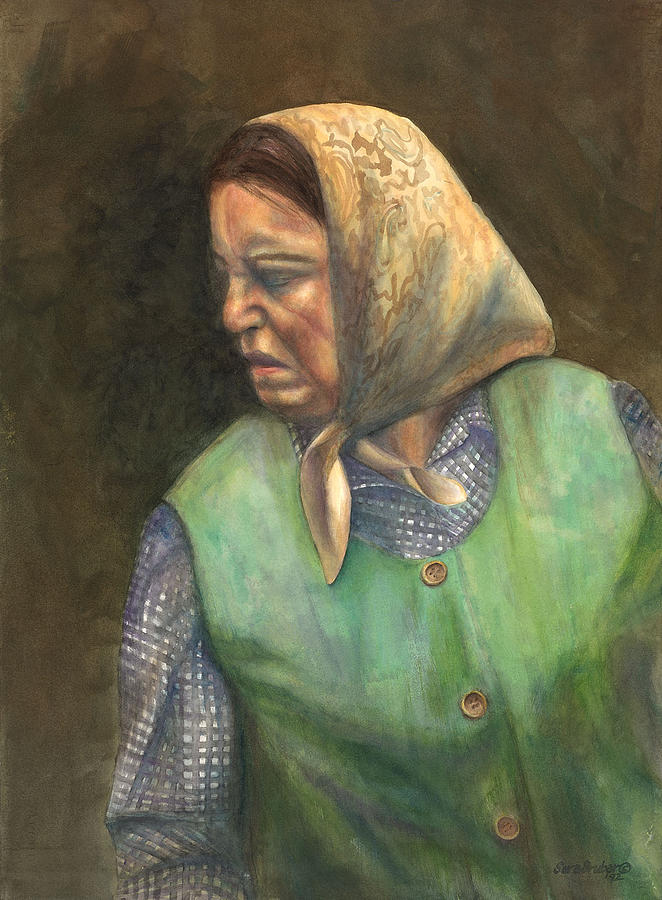

В период закрепощения русских крестьян у людей выработались определенные привычки и правила, позволявшие сделать образ жизни рациональным, дабы труд был сравнительно эффективным, а семья – благополучной. Одним из таких правил той эпохи был ранний подъем женщины, отвечавшей за дом. Традиционно первой просыпалась хозяйская жена. Если женщина была слишком стара для этого, обязанности переходили к невестке.

Проснувшись, она сразу начинала топить печь, открывала дымарь, распахивала окна. Холодный воздух и дым будили остальных членов семьи. Малышей усаживали на шесток, чтобы не зябли. Дым распространялся по всему помещению, сдвигаясь вверх, зависал под потолком.

Как показали вековые наблюдения, если дерево тщательно прокоптить, оно будет меньше гнить. Русский крестьянин хорошо знал этот секрет, поэтому курные избы пользовались популярностью благодаря долговечности. В среднем под печь отводилась четвертая часть дома. Топили ее лишь пару часов, поскольку она долгое время оставалась теплой и обеспечивала отопление всего жилища в течение суток.

Печь была предметом, отапливающим дом, позволяющим готовить еду. На ней лежали. Без печи нельзя было приготовить хлеб или сварить кашу, в ней тушили мясо и сушили собранные в лесу грибы, ягоды. Печь использовали вместо бани, дабы париться. В жаркий сезон ее топили раз в неделю, чтобы приготовить недельный запас хлеба. Поскольку такое сооружение хорошо хранило тепло, еду готовили раз в сутки. Казанок оставляли внутри печи, а в нужный момент доставали еду горячей. Во многих семьях эту домашнюю помощницу украшали, чем могли. В ход шли цветы, хлебные колосья, яркие осенние листья, краски (если их удавалось достать). Считалось, что красивая печь приносит в дом радость и отпугивает злых духов.

Традиции

Блюда, распространенные у русских крестьян, появились не просто так. Все они объяснялись конструктивными особенностями печи. Если сегодня обратиться к наблюдениям той эпохи, можно узнать, что блюда томили, тушили, отваривали. Это распространялось не только на быт простых людей, но и на жизнь мелких помещиков, поскольку их привычки и повседневность почти не отличались от присущих крестьянскому слою.

Печь в доме была наиболее теплым местом, поэтому на ней делали лежанку для старых и малых. Чтобы можно было залезть наверх, делали приступки – до трех небольших ступенек.

Интерьер

Невозможно представить дом русского крестьянина без полатей. Такой элемент считался одним из основных для любого жилого помещения. Полати – это выполненный из дерева настил, начинавшийся от бока печи и длившийся до противоположной стены дома. Полати использовали для сна, поднимаясь сюда через печь. Здесь сушили лен и лучину, а днем хранили принадлежности для сна, одежду, которой не пользовались. Обычно полати были достаточно высокими. По их краю ставили балясины, предупреждающие падение предметов. Традиционно полати любили дети, ведь здесь можно было спать, играть, наблюдать за празднествами.

В доме русского крестьянина расположение предметов определялось постановкой печи. Чаще она стояла в правом углу или слева от двери на улицу. Угол, противоположный печному устью, считался основным местом хозяйкиного труда. Здесь размещали приспособления, используемые для готовки. Вблизи печи лежала кочерга. Здесь же хранили помело, лопату из дерева, ухват. Неподалеку обычно стояли ступка, пестик, квашня. Кочергой убирали золу, ухватом перемещали горшки, в ступке перерабатывали пшеницу, затем жерновами превращали ее в муку.

Красный угол

Об этой части русской крестьянской избы слышали практически все, кто хоть раз заглядывал в книги со сказками или описаниями быта того времени. Этот участок дома поддерживали чистым, украшенным. Для оформления использовали вышивку, картинки, открытки. Когда появились обои, именно здесь их начали использовать особенно часто. Задачей хозяина было выделить красный угол из остального помещения. На полку поблизости ставили красивые предметы. Здесь хранились ценности. Всякое событие, важное для семьи, праздновали в красном углу.

Основным предметом мебели, располагавшимся здесь, был стол с полозьями. Его делали довольно большим, чтобы места хватало всем членам семьи. За ним в будни кушали, в праздники организовывали застолье. Если приходили свататься к невесте, обрядовые церемонии проводили строго в красном углу. Отсюда женщину забирали на венчание. Начиная сбор урожая, первый и последний снопы относили в красный угол. Делали это максимально торжественно.