Гильзы для охотничьих патронов: виды и их особенности

Всякий охотник должен уметь самостоятельно снаряжать патроны, поэтому у него должны быть хотя бы начальные знания об отдельных составляющих, которые входят в состав патронов. Итак, патроны для охоты состоят из таких компонентов: капсюль, гильза, пыжи, порох, картечь, пуля, дробь. Именно о гильзах мы сегодня и поговорим.

Бумажные (или папковые) и металлические гильзы используются

для гладкоствольных ружей. Металлическая гильза — это штампованная гильза из

мягкого железа или латуни. Выпускаются гильзы этого вида от 12 до 32 калибра.

Дно у металлической гильзы имеет небольшой бортик и гнездо, предназначенное для

капсюля основного боя с тремя запальными отверстиями и выштампованной

наковальней.

Бумажная гильза предстает

перед охотниками в виде бумажной трубочки, скатанной в несколько слоев, на

одном конце трубки располагается головка из металла с гнездом, которое

предназначено для капсюля. Гнезда для капсюлей основного боя бывают с 2-мя

запальными проходами и с выштампованной наковальней, бывают еще с проемом для

капсюля Жевело. Выпускаются бумажные гильзы 12, 20, 16 калибров. В длину

бумажные гильзы бывают 6,5 и 7 см. Длина гильз должна отвечать длине патронника

ружья, на это стоит обратить особое внимание. Если у ружья длина патронника

составляет 6,5 см, то категорически запрещается использовать 70 мм гильзы, так

как из-за этого при выстреле в стволе существенно повышается давление пороховых

газов, из-за этого ухудшается бой ружья. Если у ружья 7 см патронник, то 6,5 см

гильзы разрешается использовать, однако есть одно «но» — нужно обязательно

применять самые высокие пороховые пыжи, которые не позволят пороховым газам пробиться

в дробовой снаряд.

Стволы ружей сверлят таким образом, чтобы подходили и под

металлическую, и под бумажную гильзу. Под бумажную гильзу диаметр ствола немного

меньше, чем диаметр ствола под металлическую гильзу того же калибра.

Объясняется это тем, что стенки бумажной гильзы толще, чем металлической.

Стволы у многих современных ружей 20, 12 и 16 калибров, высверлены под бумажную

гильзу. В ружьях с подобной сверловкой можно использовать металлические гильзы,

но резкость и кучность боя из-за того, что в результате высокого давления

пороховых газов часть дроби деформируется, снизится. В ружьях, где стволы

высверлены под металлическую гильзу при

использовании бумажных гильз бой ухудшается из-за того, что пороховые газы

прорываются в дробь.

У бумажных гильз перед гильзами из металла есть некоторые

преимущества. Бумажные гильзы легче

металлических, при выстреле к стенкам патронника прилегают плотно, благодаря

чему газы практически не прорываются назад, а резкость и кучность боя

увеличиваются. Более того, они позволяют

использовать легкий дробовой пыж (если при закручивании используется обычная

закрутка), либо закруткой типа «звездочка» запрессовывать края гильз. У

бумажных гильз имеются свои недостатки — они непрочны (выдерживают всего два

выстрела максимум) и подвержены влаге, отчего быстро сыреют.

Металлические гильзы более экономичны (могут выдержать до

сотни выстрелов), тяжелые, но и влагоустойчивы, при выстреле к стенкам

патронника прилегают неплотно, из-за чего пороховые газы могут прорваться в

дробь. В металлических гильзах запрещается использовать бездымный порох, потому

что дробовой пыж не удерживается в них, даже если закрутить края. Металлические

гильзы, изготовленные из алюминиевых сплавов, которые выпускаются в некоторых

странах, не имеют ряда этих недостатков.

Гильзы хранить следует в сухом месте, притом это касается

как бумажных, так и металлических гильз. Убирая металлические гильзы для

хранения, их поверхность покрывается

ружейной смазкой. Нагар, который накопился после стрельбы, следует

удалить. Чтобы удалить нагар гильзы вывариваются в воде, в которую добавлена

зола, либо выдерживают в 2-процентном растворе серной кислоты или в

водно-уксусном растворе. После того, как нагар размокнет, его удаляют щетинным

ершиком или палочкой, обмотанной тряпкой. После чего гильзы прополаскивают в

обычной воде и сушат. Если металлическая гильза раздулась, то ее калибруют

специальным калибровочным кольцом.

Перед повторным использованием бумажной гильзы, ее

необходимо тщательно осмотреть. Если

гильза прогорела, особенно там, где металлическая головка соединяется с

бумажной трубкой, то ее нельзя использовать для снаряжения патронов.

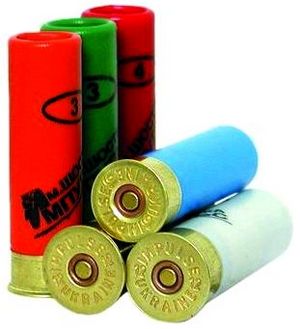

С 1974 года промышленность начала выпускать полиэтиленовые

гильзы (или пластмассовые). Их устройство похоже на устройство бумажных гильз,

только пластмассовые гильзы влагоустойчивее и прочнее.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

И вновь о латунной гильзе

Казалось бы, вопрос этот давно неактуален, ибо многие давно считают, что человек в здравом уме гильзы этой не применит. Есть и другие, кто, соглашаясь с тем, что капсюль ЦБ слабее КВ, больше всего озабочен тем, чтобы этой страшной тайны зайцам никто не раскрыл. И колотят тех самых зайцев почем зря..

Казалось бы, вопрос этот давно неактуален, ибо многие давно считают, что человек в здравом уме гильзы этой не применит. Есть и другие, кто, соглашаясь с тем, что капсюль ЦБ слабее КВ, больше всего озабочен тем, чтобы этой страшной тайны зайцам никто не раскрыл. И колотят тех самых зайцев почем зря.

Актуальность же латунных гильз растет с ростом цен на патроны и, пожалуй, еще много лет латунь будет верным помощником. Не так давно В. Ф. Гуров выступил в «РОГ» в статье «Бизнес-патрон» с сочувствием к небогатым. Так вот, во многих случаях патрон в латунной гильзе и есть тот самый бизнес-патрон.

На то, что многие проявляют интерес к латунной гильзе, косвенно указывает появление в широкой продаже пластиковых заглушек на дробь (пыжей Шейнина), т.е. рынок среагировал на спрос. Правда, наши Кулибины предопределили той заглушке многоцелевое применение, но уж таков наш менталитет.

Сам я, будучи, видимо, человеком не совсем нормальным, много охочусь с патроном в гильзе латунной, потому и пишу для таких же, с целью быть полезным. Тех же, кому это неинтересно, призываю просто отложить статью и быть снисходительным к чужому мнению.

Обсуждение латунных гильз и всего, что с ними связно, имеет место быть и в Интернете. Я находил даже утверждения, что у автора результаты выстрела латунью превосходят таковые при пластике.

Некачественным может быть любой патрон, но поверить, что приблизиться к результату с латунной гильзой против пластика, вполне можно.

И начнем с первого недостатка латунной гильзы – с несоответствия внутреннего диаметра каналу ствола. Утверждение верное, но устаревшее. В некоторых пластиковых гильзах сейчас разница в толщине стенки сравнительно с «латункой» всего 0,05 мм и существенно повлиять на что-либо не может.

Следующие общепризнанные недостатки. Это слабый капсюль и трудности в заделке дульца, что по мнению многих предопределяет некачественное затяжное горение пороха и, как следствие, высокое дульное давление, низкую скорость дроби, неполное сгорание пороха, затяжные выстрелы. Но мне кажется, что мнения эти основаны на публикациях из 60-х, бездумно тиражируемых.

Ничего, кроме улыбки, рекомендации тех лет по снаряжению патронов сегодня не вызывают. Я просто открыл паспорта своих ружей. В металлическую гильзу 12 калибра на порох рекомендовалась картонная прокладка от папковой гильзы диаметром 18,8 мм, толщиной 1,5 плюс-минус 0,25 мм, т.е с допустимой 1,25 мм, а на дробь 1 плюс-минус 0,25 мм, т.е допускалось 0,75 мм, с последующей заливкой парафином, чтобы дробь не потерять. Дымный порох полагалось сжать усилием руки, до бездымного дослать пыж, не сжимая. Вот по тем рекомендациям и происходил выстрел со всем букетом вышеперечисленных недостатков. «Жевело» еще как-то справлялось за счет развиваемого им давления, а ЦБ – нет. Я это прошел. И шипел у меня «Сокол» и плевался дробью, пока я в 14 лет, уж не помню из чего исходя, не отметил дульцем гильзы контур на обложке книги и не выстриг ножницами. Подобрал по внутреннему диаметру гильзы штырь от комбайна, загнал прокладку с натягом, пристукнул через штырь молотком по пыжу из газеты и ни разу с тех пор не видел в стволе несгоревшего пороха. Порох «Сокол» с тех пор изменился лишь в номере ГОСТа, а практики выработали свои рекомендации по снаряжению. Мало кому сегодня придет в голову дослать на порох тонкую прокладку уменьшенного против диаметра гильзы размера, в любой гильзе.

Попытаюсь в меру своих представлений о процессе рассказать, что нужно знать для того, чтобы при несовершенной гильзе и капсюле порох все же сгорел в первой трети ствола. Широко апробированный «Сокол» вполне для этого годен, говорят, что даже более пригоден для этого порох «Крук», но я его в глаза не видел.

Начнем с воспламенения капсюля. Чем интенсивнее удар по капсюлю, тем полнее используется его энергетика. И особенно важно это при капсюле маломощном, коим и является ЦБ. Выводы для себя, исходя из состояния своего ружья, сделать несложно.

Степень сжатия заряда. Принципиально важно, чтобы пороховые пластинки были плотно сжаты между собой. Тогда они, будучи вопламенены капсюлем, зажигаются одна от другой. Важен еще один момент – объем, в котором воспламеняется заряд. В более малом объеме давление, развиваемое капсюлем, будет несколько выше, что в нашем случае весьма важно. Так что не стесняйтесь сжимать. Рекомендации на этот счет разные. Рекомендуется сжатие усилием 5-8 кгс на банке с порохом до 10 кгс. Некоторые авторы считают, что достаточно усилия руки. Это уж точно полный бред, учитывая разные физические возможности. Да и первые не очень грамотны, т.к степень сжатия в разных калибрах тоже будет разной. Исходя из того, что количественная сила – это степень воздействия тел, представьте себе, что на навойник надо поставить ведро с водой. Вполне допустимо давить двумя руками, стоя. Опасаться при этом, что, как предупреждают некоторые авторы, произойдет разрушение пластинок и повысится площадь горения, не стоит. С «Соколом», да еще через прокладку, этого никогда не произойдет. Один пример из личных наблюдений. Мой брат, работающий егерем, как начал лупить молотком по железному навойнику лет с десяти, так с тех пор и не поумнел, продолжает это делать и в 60 – слава Богу жив.

Влияние пыжей и прокладок на давление форсирования. Мне кажется, что процесс этот излагается авторами несколько упрощенно. Собственно процесс этот идет в двух взаимосвязанных фазах. Первая фаза характеризуется давлением воспламенения. Это так называемый пиростатический период. Давление начинает расти – движения нет. Определяет это давление объем каморы сгорания и степень противодействия ее расширению сопротивления и веса снаряда. Это пыжи, прокладки, собственно снаряд плюс заделка дульца. Чем труднее первоначально образованному давлению сдвинуть пыжи и прокладки, тем выше давление воспламенения. Поэтому и важен натяг, с которым досылаются на порох пыжи и прокладки.

Важна и толщина прокладки, и фрикционные свойства пыжа. Тем и оправдано применение войлочного неосаленного пыжа, особенно в латунной гильзе. Далее начинается процесс форсирования. Он очень краток и начинается с момента движения снаряда и оканчивается при входе последнего в ствол. И чем выше давление форсирования, тем лучше (быстрее) горит заряд и тем полнее используется его энергетика.

Очень важен при этом момент раскрытия дульца гильзы. Давайте смоделируем следующее. Натяг пыжей и прокладок мал, растущим после воспламенения давлением мигом передвинуло пыжи, снаряд и дульце раскрылись. Мигом вырос и объем камеры горения пороха, давление упало, упала скорость горения, и порох сгорел, образно говоря, в конце ствола. Т.е. предпочтительнее, чтобы при всех прочих необходимых для давления форсирования условиях дульце раскрылось как можно позднее, т.к. небольшая задержка начала движения снаряда (в нашем случае дроби) дает значительный прирост пороховых газов. Происходит это за счет амортизационных свойств пыжей. Мы привыкли амортизационные свойства пыжей рассматривать лишь в контексте снижения деформации дроби, что, как видите, не совсем верно.

О роли веса снаряда и заделки дульца я писать не буду. Роль эта ясна из вышеизложенного, так сказать, по умолчанию. А для осознанного снаряжения патрона мне кажется сказано достаточно.

Горение пороха в стволе. Далее идет так называемый пиродинамический процесс, или разгон снаряда. Он начинается при окончании входа снаряда в ствол и заканчивается полным окончанием горения пороха. При надлежащих условиях это происходит в 300 мм от казенного среза, а пик давления наступает раньше – в 150 мм. На условия горения пороха в данной фазе влияет степень сопротивления движению пыжей и снаряда, т.е. трение о стенки канала. Желательно, чтобы сила трения в данной фазе развития выстрела была повыше.

Этим и заканчивается общепознавательная часть, актуальная, впрочем, не только для гильзы латунной.

Два слова о том, можно ли приблизиться качеством выстрела к патрону в гильзе пластиковой. Наверное, уместнее исходить из того, какие требования вы к этому патрону предъявляете. Отстрелял я этот сезон патроном 16 калибра с самодельной дробью № 5, снаряженным по предложенному в «РОГ» Олегом Акуловым варианту. Два войлочных неосаленных пыжа по 6 мм, полтора ДВП 12 калибра. На дробь поместил проклеенную полиэтиленовую заглушку. Без пробы, сразу по дичи. После нескольких выстрелов решил, что проба и не нужна. Патрон понравился так, что проездили в багажнике отложенные на позднюю осень фирменные патроны и вернулись в сейф. Но в конце сезона отмерили с женой рулеткой 36, 31 и 26 метров. С этих точек и стрелял я по листам ДВП 600 на 600 мм. Стоя с руки. По сериям из трех выстрелов на первом рубеже – 75-80 дробин, т.е до 44% от 180 дробин. На втором – 85-90 дробин или 50%, на третьем – до 70%. Левый ствол, чок 0,8 мм. Осыпь вполне терпимая для несовершенной дроби. И нужен ли мне на умеренных охотничьих дистанциях другой патрон?

Александр Ярковой, г. Омск 20 декабря 2011 в 00:00

Размышления о латунных гильзах

А вот старший товарищ, имея редкую в те времена дорогую вертикалку, с мельхиоровой отделкой колодки, использовал исключительно латунные гильзы, набивая их кондовым дымарем. Причем «набивка», это не образное выражение, а реально-буквальное действие. Вставив капсюль и засыпав порох, он запыживал его куском скрученной газеты, которую используя специальный навойник, заколачивал молотком.

— Пока отскакивать не начнет!

Позже я читал о скорости горения дымного пороха, положительной динамике развития давления в стволе, которая улучшает кучность, наверное так и есть. Иван стрелял метко и добычливо.

Через какое-то время я забросил латунные эксперименты, победил прогресс, пластмассовая гильза под «Жевело» обеспечивала надежный выстрел, к тому времени попадать в подвижную цель я стал почаще, да и дробовой пыж не выпадал из под завальцовки.

Но вскоре заброшенные было за ненадобностью металлические гильзы вернулись в строй, мало того, я прикупил еще сотню.

Применялись мной эти заряды — только на белковании. Стрельба мало ответственная — белка зверек в основном смирный — куда он от собаки денется.

Бывало бесхитростно притаится на ветке возле ствола, в нижней части дерева, или вообще сидит открыто, на голой осине, свесив пушистый хвост. Не торопясь, осторожно, чтобы не спугнуть, обойдя дерево выберешь удобную позицию, при которой из за ствола высовывается только головенка и хлопнешь полузарядом.

А другой раз стрелять приходится много — выстрелами в густую крону выпугивать затаившуюся зверушку.

К примеру пяток пушистых длиннохвосток падают от одного выстрела, а случается топчешься вокруг высоченной ели полчаса, периодически постреливая. Бросил бы, да перед кобелем неудобно, я ему стопроцентно доверял.

Патроны для выпугивания, мной применялись специальные. Заряд пороха, пыжи ничем не отличались от остальных, а вот вместо нормальной дроби я использовал брак при литье.

Эти крупные свинцушки, порой несуразной формы, летели в пихтовую непроглядную гущу, со свистом и давали от веток непрогнозируемые рикошеты, создавая притаившейся белке апокалиптическое настроение.

Расход патронов иногда бывал непредсказуемо большой — поэтому пресловутая дешевизна выстрела — очень важна. Все самодельное, покупаешь только порох, запасы копеечного «Центробоя», казалось никогда не иссякнут. Разбогатеть на этом промысле, в наших краях не реально, но хоть при своих остаться — и то хлеб.

Дальний выстрел — по белке притаившейся на верхушке 30-метровой ели — отойдешь в сторону — гипотенуза получается все 50-60м, делал всегда заводской «девяткой».

На таком расстоянии самодельные заряды не давали эффекта, а подранки, это такая морока.

Дымный порох мог бы наверное помочь достигнуть результата, но вот густой дым после выстрела, процессу охоты, скажем так, не способствовал. И так ни хрена не видно.

Давным-давно перестал заряжать «утиные» патроны — нет смысла — экономии никакой, качество казенных меня устраивает — все патроны — и дорогие фирменные, и дешевая «Искра» — на мой искушенный взгляд — дают нормальный бой на 30-40 метров, а дальше я и не стреляю. Крайне редко попадаются бракованные патроны — последний раз это было в начале 90-х, в гильзах 12 калибра, свободно болтались древесно-волокнистые пыж 16-го. Так эту пачку мне подарили…

А латунки, я все же не совсем забывал, иногда снаряжая их мудреными зарядами, которые не входили в пластмассовую гильзу, например связанную картечь.