Что такое двухпроводной фидер

Глава 1. Линии передач. Коаксиал или двухпроводная линия.

Суррогатные и самодельные фидеры.

Сейчас стоимость коаксиальных кабелей растет не по дням, а по часам, качество же их падает так же сильно. Но во многих случаях, особенно тем, кто только начинает свою работу на 160 метров, можно обойтись и без покупки коаксиального кабеля.

1. Работа линий передачи.

Рассмотрим упрощенно теорию линий передач. Есть три режима работы линии – работа на согласованную нагрузку, работа на нагрузку большую волнового сопротивления линии и на нагрузку меньшую волнового сопротивления линии (рис.1).

Режим на рис.1а называют режимом бегущей волны. В этом случае U макс. = U мин. , R н = Z л

Режим на рис. 1б и 1в называют режимом работы линии со стоячей волной. Коэффициент стоячей волны К, который равен

К = U макс / U мин = I макс / I мин ,

или К = Z л / R н, когда Z л> R н ,

или К = R н / Z л , когда R н> Z л .

Понятно, что в режиме бегущей волны фидерная линия используется оптимально. Если же антенная система работает с КСВ, то фидерная линия используется не оптимально.

2. Коаксиальные линии передач.

Эти линии, не без помощи радиолюбителей, широко стали использовать во время второй мировой войны. Коаксиальная линия представляет собой провод 1, окруженный диэлектриком 2, и заключенный в металлическую оплетку 3, которая в свою очередь защищена пластиковой оболочкой 4 (рис.2). Все электромагнитное поле такой линии заключено внутри нее, поэтому ее можно располагать как угодно (сгибать, свивать в бухту) и где угодно (около металла и даже под водой.

Для уменьшения потерь коаксиальных линий передач используют высококачественный диэлектрик, в некоторых случаях он состоит из фарфоровых чешуек.

Но надо признать, что качество бытовых и коаксиальных кабелей ухудшается из года в год, и часто кабель, приобретенный сейчас, гораздо хуже кабеля, сделанного несколько лет назад. Особенно это касается коаксиальных кабелей производства СНГ. Вместо плетеного экрана сейчас часто ставят несколько десятков несвитых тонких проводов, заметно хуже и качество пластмасс.

Если такой коаксиал годен для приема, то на передачу он уже подходит с трудом, да и то лишь при условии, что такая линия работает с невысоким КСВ.

Работа с большим КСВ особенно опасна для коаксиальных кабелей, так как протекающие при этом значительные токи могут привести к перегреву внутренней жилы и местному расплавлению внутренней изоляции кабеля и, как следствие этого, кабель в этом месте “стягивается” и приходит в негодность. В пучности напряжения возможен пробой коаксиального кабеля. При плохой оплетке работа с КСВ ведет к усилению излучения кабеля.

Волновое сопротивление коаксиальных кабелей Z o лежит в пределах 30-120 Ом. Его можно определить как

Z o = (138 / e ) ´ log 10 (D/d),

где D – внутренний диаметр оплетки,

d – внешний диаметр жилы,

e – диэлектрическая постоянная внутренней изоляции кабеля.

3. Двухпроводная линия передачи.

Двухпроводная линия передачи представляет собой два провода 1, между которыми расположены изоляторы 2 (рис.3). Сопротивление двухпроводной линии лежит в пределах 200-600-Ом и определяется как

Z л = 276 log 10 (D/d),

где D – расстояние между центрами проводников,

d – диаметр проводников.

Электромагнитное поле сосредоточено как внутри, так и за линией (рис.4).

Это обуславливает влияние на линию различных близлежащих предметов на расстоянии до 10D. Происходит увеличение излучения линии на высоких частотах из-за рассимметрирования антенны. При рассимметрировании, токи, протекающие в разных проводах линии находятся не в фазе, и не компенсируют друг друга, что приводит к излучению фидера.

При использовании двухпроводных линий, провода которых проходят в диэлектрике, будем иметь больше потери в нем на ВЧ. Двухпроводная линия переносит режим работы с КСВ значительно легче. Действительно, она обычно выполнена из достаточно толстого провода, способного пропустить значительные токи, и большое расстояние между проводами защищает линию от пробоя.

4. Работа линий передач с КСВ.

Можно без опаски питать через 600-Омную линию 60-Омную антенну (рис.5). Действительно, КСВ в линии при этом будет около 10, но линия будет работать. Для примера рассчитаем значение действующих в этом случае токов и напряжений в линии при мощности в нагрузке 120 Вт. При этом ток в нагрузке будет 1,5 А, напряжение 90 В. Напряжение пика в линии будет 900 В. Хотя это на первый взгляд большая величина, но обычная двухпроводная линия передачи его выдержит. Можно использовать и 300-Омную двухпроводную линию, КСВ в этом случае изменится.

Обычно радиолюбители не используют антенны сопротивлением выше 600 Ом. Но предположим, мы запитываем длинной линией полуволновой диполь на 40 м. Такая антенна имеет входные сопротивления около 75 Ом на 40-метровом диапазоне и около 1200 Ом на 20- и 10-метровых диапазонах.

Режим работы на 40 м мы рассмотрели выше. На 20 и 10 метрах, при использовании такой линии, КСВ будет около 2 (рис.6). Ток в антенне, при подводимой к ней мощности 120 Вт будет 0,3 А, напряжение на ней 380 В. Ток пика будет 0,6 А и напряжение пика 760 В, что очень немного практически для любой линии. Работа коаксиального кабеля при нагрузке больше и меньше его волнового сопротивления

аналогична работе двухпроводной линии. При работе с высоким КСВ коаксиал не имеет запаса ни по напряжению, ни по току, в отличие от двухпроводной линии, и может быть выведен из строя чрезмерными токами или напряжением.

Вот почему при использовании коаксиального кабеля работают только на согласованную антенну. Использование двухпроводной линии позволит сделать простую антенну без заградительных контуров, согласующих цепей, которая будет работать как в гармониковых диапазонах (т.е. антенна на 80 будет работать на 40, 20, 10), так и в промежуточных – 160, 30, 17, 15, 12 (рис.7).

При использовании коаксиального кабеля такую простую антенну построить невозможно. Можно рекомендовать начинающим коротковолновикам не мучиться с поисками качественного коаксиального кабеля, настройкой антенны, а выполнить эту простую и в то же время эффективную антенную систему.

5. Суррогатные линии передач.

Обычный сетевой шнур питания имеет волновое сопротивление около 60-120 Ом. Его можно успешно использовать для запитки таких антенн как дельта, диполь, штырь. Но изоляция сетевого провода имеет повышенные потери, которые растут на высоких частотах. В разных сетевых шнурах используется разная изоляция, которая, как показывает опыт, может работать до 7-10 МГц и даже выше. Простой способ определить, работоспособен ли сетевой шнур в качестве фидера – подключить его к антенне, измерить КСВ, и если КСВ будет Вас устраивать, попробовать шнур на ощупь. Если он теплый, а тем более горячий, использовать его на этой частоте нельзя. Такой фидер более подвержен влиянию атмосферных воздействий, чем коаксиальный кабель.

Экранированный шнур, используемый в звуковой технике, имеет волновое сопротивление около 30-70 Ом, и его можно использовать с антеннами 160-80 метрового диапазона, которые обычно имеют малую высоту подвеса и, вследствие этого, малое сопротивление. Такой кабель должен иметь пластиковую изоляцию поверх экрана. На более высоких частотах использовать его не рекомендуется из-за возрастающих потерь.

Двухпроводная линия типа “лапша”, используемая для прокладки радио и телефонной сети идеально подходит в качестве высокоомного фидера питания. Такая линия имеет волновое сопротивление около 600 Ом, что позволяет питать антенны типа Цеппелин, Т2FD, Beverage. Такая линия хорошо работает и до 30 МГц. Плохо, что она не обладает механической прочностью, поэтому рекомендуется ее прикреплять к капроновому шнуру (рис.8).

Изоляция этой линии не рассчитана на работу в атмосферных условиях и уже через несколько лет приходит в негодность. Через такую линию можно передавать значительные мощности – до 200 Вт.

6. Изготовление открытой линии в домашних условиях.

Для изготовления открытой линии мной был изготовлен станок (рис.9). Он состоял из доски 1, на которой были укреплены две бобины с проводом 2, используемые для изготовления открытой линии. От этих бобин провод поступал на выполненную из дерева форму 3, которая обеспечивала формирование расстояния между проводами открытой линии. В паз 4 формы 3 закладывался изолятор 5, выполненный из термопластмассы. Прижимом 6 провода натягивались и паяльником 7 вплавлялись в изолятор. После этого готовая линия сматывалась на самодельную бобину 8. С помощью линейки 9 обеспечивалось равное расстояние между изоляторами.

Для изоляторов можно использовать толстые полиэтиленовые стержни или другие пластмассы, позволяющие производить в них заплавку и обладающие достаточной прочностью. Для унификации можно выполнить изоляторы самому из подручных материалов. Для этого берутся две пустые консервные банки (рис.10), причем банка 1 большего диаметра, чем банка 2.

В банке 2 формируется носик, в нее закладывается материал для производства пластмассы для изоляторов – это могут быть старые полиэтиленовые пакеты, пластиковые банки из-под моющих средств и т.д. затем банка 2 ставится на банку 3 и закрывается банкой 1. Через некоторое время пластмасса будет готова и ее можно разлить в форму 4. Эта форма выполнена из жести от консервной банки, которая свернута уголком. После заливки и остывания получим угловой изолятор 5, который после этого распиливают на заготовки нужной длины. В эту пластмассу провод легко вплавляется, и она обладает достаточной механической прочностью.

Из этой пластмассы можно изготовлять и мелкие детали (ручки, кнопки, каркасы для катушек) для радиолюбительских нужд. Работы по приготовлению и разливке пластмассы лучше производить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Таблица, приведенная здесь, окажет помощь в изготовлении самодельной открытой линии. Для линии лучше использовать медный одножильный провод в изоляции типа ПЭТВ-2 (влаготеплостойкий). При использовании неизолированного провода он со временем окислится, что ухудшит работу линии. Канатик с тонкими жилами в городских условиях под действием кислотных дождей и смога может быстро прийти в полную негодность, кроме того, он не обеспечивает достаточной жесткости линии.

Г.И.Атабеков и др. Теоретические основы электротехники. М.,Энергия, 1979.

Г.З.Айзенберг. Коротковолновые антенны. М., РиС, 1985.

RadiobookA

радиолюбительский портал

Воробьев И. М. Оборудование и эксплуатация радиостанций

|

Глава 2. АНТЕННО-МАЧТОВЫЕ И ФИДЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

2.6. ФИДЕРЫ АНТЕНН

Требования к фидерам.

В радиостанциях переносных или малой мощности антенна подключается непосредственно к приемнику или передатчику. На передающих и приемных радиостанциях, где антенны размещаются на некотором удалении от технических зданий, для передачи энергии радиочастотных колебаний применяются фидеры.

Фидер является промежуточным звеном между антенной и радиооборудованием, поэтому потери энергии в нем на нагревание проводов, изоляторов, окружающего пространства должны быть сведены до минимума. Для этого в фидерах применяют провода с хорошей проводимостью и радиочастотные изоляторы.

Чтобы не ухудшить направленных свойств антенн, фидеры не должны излучать или принимать электромагнитные волны, т. е. у них должен отсутствовать антенный эффект. Уменьшение потерь энергии на излучение достигается применением симметричных фидеров с близко расположенными друг к другу двумя или несколькими проводами, по которым протекают токи в противофазе, или же применением экранированных фидеров.

Для обеспечения режима бегущей волны в фидере сопротивление нагрузки должно быть равно волновому сопротивлению фидера.

Электрические показатели фидеров.

В фидере передающей антенны в общем случае имеются две волны: одна волна, бегущая от передатчика к антенне, называемая падающей U пад, вторая — от антенны к передатчику, называемая отраженной U отр. Отношение величин волн p= U отр / U пад называется коэффициентом отражения.

Если волновое сопротивление антенны равно волновому сопротивлению фидера, то отраженная волна отсутствует (р=0), в фидере устанавливается режим бегущей волны и вся энергия передатчика поглощается антенной.

В фидере коэффициент бегущей волны k определяется опытным путем и представляет собой отношение минимального напряжения к максимальному k = Umin/Umax, где Umin — напряжение в точке линии, где падающая и отраженная волны встречаются в противофазе; Umax — напряжение в точке линии, где падающая и отраженная волны находятся в фазе.

Между коэффициентами р и k существует зависимость р = (1 — k)/( 1+ k). Важным показателем фидера является его волновое сопротивление W, которое зависит от расстояния между проводами и вида диэлектрика, находящегося между ними, а также диаметра проводов. Если фидер представить в виде распределенных по его длине величин L и С, то

Волновое сопротивление является чисто активным и не зависит от частоты и длины фидера.

Коэффициент полезного действия фидера есть отношение мощности, выделяющейся в конце фидера на нагрузке, к мощности в начале фидера, отдаваемой передатчиком

Коэффициент полезного действия фидера следующим образом зависит от его длины:

где β — коэффициент затухания фидера; l — длина фидера.

Обычно потери энергии в фидере невелики и КПД имеет величину не менее 90 % .

Фидеры для антенн передающих радиостанций. На передающих радиостанциях применяются следующие фидеры: симметричные, воздушные двухпроводные с волновым сопротивлением 600 Ом, четырехпроводные с волновым сопротивлением 300 Ом и коаксиальные кабели.

Наиболее прост по конструкции симметричный воздушный двухпроводный фидер. В зависимости от длины фидера и мощности передатчика он выполняется из биметаллического провода диаметром 3 или 4 мм. Для провода d =3 мм расстояние между проводами Д = 225±5 мм, для провода d=4 мм Д=300±5 мм. Волновое сопротивление фидера W =600 Ом. На рис. 2.22 представлены типовые конструкции узла подвески двухпроводного фидера на промежуточной опоре и конструкция промежуточной опоры.

В качестве фидерных опор применяются деревянные столбы и железобетонные стойки СЖ.

Желательно фидер от передатчика до антенны прокладывать по прямой линии; в противном случае угол поворота на одной опоре допускается не более 90°. На угловой опоре фидер имеет

крепление, а переход с одного участка на другой выполняется перемычкой.

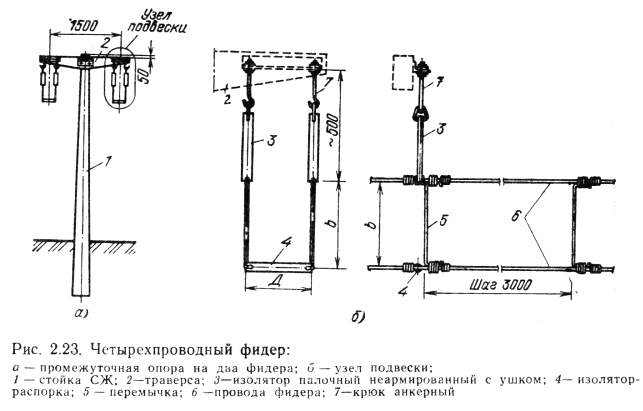

Для изготовления фидера с волновым сопротивлением W=300 Ом применяется биметаллический провод диаметром 4 и 6 мм. Несущий провод выполняется из двух проводов, подвешенных вертикально и соединенных перемычками из провода того же диаметра. Расстояние между перемычками устанавливается равным 3 мм, что значительно меньше рабочей длины волны и не влияет на распределение зарядов, а следовательно, и токов в линии.

Для провода d = 4 мм расстояние между разнофазными проводами фидера Д=250±5 мм, а между одноименными — b= 400±5 мм, для провода d=6 мм расстояние между разнофазными проводами b =300±5 мм, а между одноименными — b = 300±5 мм (рис. 2.23).

На рис. 2.23 даны конструкции промежуточной опоры и узла подвески четырехпроводного фидера на промежуточной опоре. Установка промежуточных опор четырехпроводного фидера осуществляется с переменным шагом по закону случайных чисел в пределах (30±5) м.

На угловых опорах соседние участки четырехпроводного фидера соединяются между собой посредством цилиндрических перемычек, выполненных из биметаллического провода диаметром 3 мм.

По четырехпроводному фидеру из-за его пониженного волнового сопротивления увеличивается передача мощности в 1,6 .

. 1,8 раза, поэтому эти фидеры эксплуатируются при работе антенн с передатчиками большой мощности.

Около технических зданий на расстоянии 15 . 25 м устанавливаются оконечные фидерные П-образные опоры, называемые порталами. В зависимости от числа и типа подводимых фидеров порталы выполняются из дерева, железобетонных опор или металлических ферм. С порталов фидеры вводятся в техническое здание через специальные проходные изоляторы (рис. 2.24), устанавливаемые в стенах здания на уровне не ниже 3 м от земли. Вводы ограждают, если они расположены на высоте ниже 3 м.

Для монтажа симметричных фидеров внутри технического здания передающей радиостанции применяются экранированные фидерные секции СЭФ-300-30, позволяющие составить фидер любой длины и конфигурации.

Фидеры для антенн приемных радиостанций.

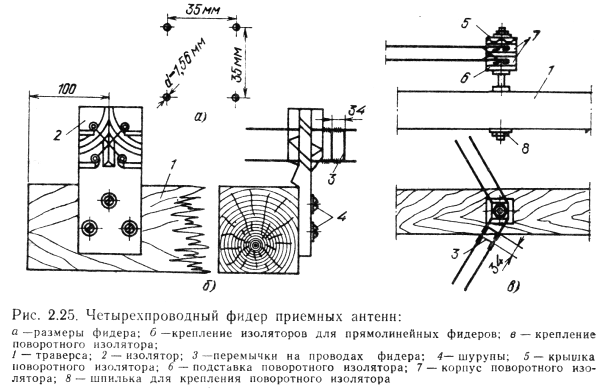

Воздушный четырехпроводный фидер является типовым фидером, соединяющим приемные устройства с антеннами, и выполняется из биметаллического провода d=l,56 мм (рис. 2.25,а). Волновое сопротивление фидера №=208 Ом. Провода подвешиваются на опорах с помощью изоляторов (рис. 2.25,6). На одних и тех же опорах может подвешиваться несколько фидеров с расстоянием между их осями не менее 0,8±0,01 м. Наименьшее расстояние от нижнего провода фидера до земли 3 м.

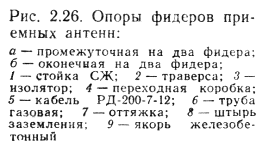

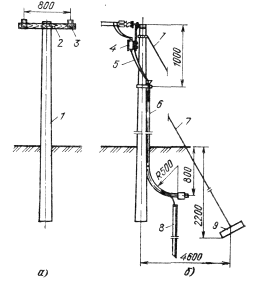

На рис. 2.26 представлены промежуточная и оконечная железобетонные опоры фидеров приемных антенн. В качестве фидерных опор могут также применяться деревянные столбы и асбестоцементные трубы.

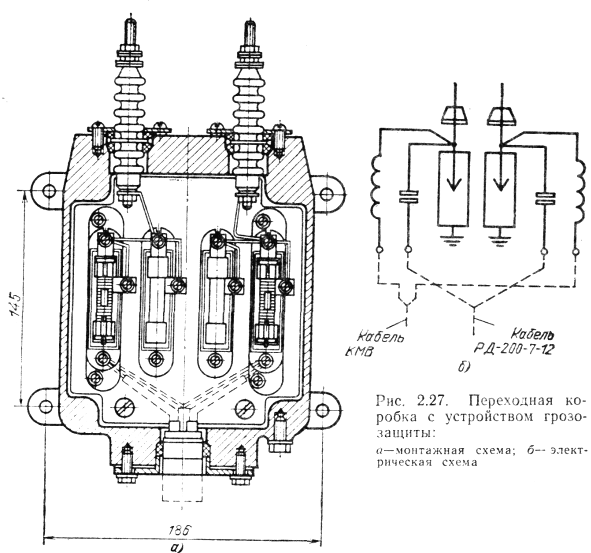

Допускаются углы поворота фидера на одной опоре до 60°, для чего применяются поворотные изоляторы (см. рис. 2.25,в). Накрест лежащие провода фидера на концах его соединяются между собой. У четырехпроводного фидера слабо проявляется антенный эффект, что весьма важно для антенн приемных радиостанций. У технического здания фидер крепится наглухо к оконечной опоре (рис. 2.26,б), а на опоре около антенны он подвешивается через блок с контргрузом, который позволяет поддерживать фидер в натянутом состоянии при любых климатических условиях. Груз выполняется в виде бетонных колец общей массой 40 . 60 кг. На оконечной опоре у технического здания фидер имеет устройство грозозащиты (рис. 2.27), состоящее из двух грозоразрядников, двух дросселей для стекания статических зарядов, накапливающихся на проводах антенны. Воздушный фидер соединяется с антенным коммутатором технического здания кабелем РД-200-7-12.

Adblockdetector