- Бортничество — это. Лесное пчеловодство у древних славян

- Дары природы в кладовую

- Медосбор — древнейший промысел

- Бортничество – древнейшее занятие человека

- Как устраивались ульи

- Бортник – человек образованный и закаленный

- Приспособления и механизмы

- Производительность

- Защита от посягательств животных на мед

- Конец промысла

- Промыслы восточных славян.

- Рыболовство.

- Охота.

- Бортничество.

- Собирательство.

- Лесные промыслы.

- Бортничество у славян на Руси

Бортничество — это. Лесное пчеловодство у древних славян

За всю историю человечества самой насущной и важной проблемой была организация и добыча пищевых ресурсов. Именно поэтому люди еще в древние времена постоянно задумывались над поисками новых источников пропитания.

Дары природы в кладовую

Началом начал в этом плане было собирательство (бортничество – это одна из разновидностей сбора даров природы). Наши предки находили готовые плоды, чтобы потом употребить их в пищу или попытаться сохранить. Со временем они научились облагораживать некоторые растительные культуры, используя их семена для последующего разведения именно в том месте, где было удобно человеку.

Что же касается употребления животной пищи, то люди довольствовались не только мясом. Речь идет об использовании молока, которое вырабатывают некоторые животные, а также специфических ингредиентов, полезных для человека. Мед диких лесных пчел с незапамятных времен применяется не только в пищу, но и для целительства.

Медосбор — древнейший промысел

Сам процесс сбора меда известен с незапамятных времен. История умалчивает о точной дате возникновения такого промысла, как лесное пчеловодство. Известно лишь, что дикие племена, жившие в 4-7 веке до нашей эры, уже пытались поставить добычу этого продукта на поток.

Древние люди, постоянно охотясь в лесу, подметили, что очень часто пчелы используют для своих гнезд дупла в крупных деревьях. Улей в дупле с учетом того, что в лесу много крупных хищников, которые тоже не прочь полакомиться медом, располагался на довольно большой высоте. Здесь еще нужно отметить, что пчелы выбирали для своих домов глухие лесные чащи, чтобы ограничить к ним доступ местной фауны. Поэтому бортничество древних славян требовало приложения чрезвычайных усилий, чтобы доставить питательное лакомство по назначению.

Бортничество – древнейшее занятие человека

Как и в случае с растениями, семена и плоды которых использовались в пищу, со временем добыча меда из лесных ульев перешла в более культурную форму. Первоначально основы пчеловодства представляли собой набор природных дупел, которые просто выбирались по территориальному признаку. Впоследствии люди научились изготавливать искусственные гнезда.

Бортничество — это ремесло по созданию руками человека дупла (оно называлось «борть») для размножения пчел. Как правило, борти создавались в живых деревьях, именно они могли предоставить пчелам прохладу летом и относительное тепло зимой, которые так любят эти создания. Нелишним будет отметить, что люди специально выбирали наиболее продуктивные с точки зрения разведения пчел лесные массивы. Именно поэтому дикие пчелы со временем охотнее заселяли искусственно созданные дупла. Что, в свою очередь, позволяло людям размещать их по своему усмотрению.

Как устраивались ульи

Так постепенно, учитывая природные факторы, бортничество в Древней Руси стало означать не только сбор меда, но и отчасти регулирование его количества и вкусовых качеств. Борти, как правило, устраивались в деревьях не менее 1,5-2 метров в диаметре. Именно такое растение было способно успешно выдержать вес всего сооружения.

Много внимания уделялось и высоте расположения улья. Их старались размещать как можно выше на дереве из-за многочисленных лесных обитателей, которые были не прочь полакомиться медом. Оптимальной считалась высота не менее 6 метров, поэтому работа бортника требовала довольно хорошей физической подготовки, а в народе считалась трудным и рискованным делом.

Временной промежуток, когда развивалось бортничество на Руси, — это 4-7 века до нашей эры. Общеизвестную и поныне форму этот промысел приобрел с появлением у человечества железного инструментария, который был нужен для успешной обработки деревьев под установку ульев.

Интересен и тот факт, что изготовленные в 10-м веке железные приспособления для установки бортней практически не изменили свою структуру и по сей день. На основании этого можно сделать вывод, что именно в те далёкие времена было подобрано оптимальное устройство всего бортнического промысла.

Бортник – человек образованный и закаленный

Если говорить о нюансах, то бортничество – это довольно привилегированное и отчасти таинственное ремесло. Знания, связанные с данным промыслом, были, как правило, семейными и передавались по наследству. Медосбор требовал своеобразного единения с природой с целью ее познания. Ведь устраивали бортни только в тех лесных местах, где росли медоносные деревья. Чтобы определить такое месторасположение, древним ремесленникам нужно было обладать довольно большим спектром ботанических и биологических познаний.

А если еще учесть, что пригодные для промысла участки порой находились в глухой чаще, то и большой отвагой, так как в те времена в лесах часто встречались хищники. В общем, бортничество на Руси — это было почитаемое занятие. Определённая закрытость и замкнутость занятых медосбором людей у простого народа вызывали восхищение и уважение. О бортниках слагались былины и сказки, в которых их называли «белками» за умение ловко лазать по деревьям. Им приписывали навыки знахарей и ведунов за использование медицинских свойств разных сортов меда.

Приспособления и механизмы

Нужно отметить, что бортничество – это не только сила, ловкость и наблюдательность, но и инструментарий, который со временем улучшался и модернизировался. Если в совсем уж древнюю эпоху бортниками использовались примитивные скребки и верёвки, то в процессе развития этой профессии рабочий арсенал значительно расширился. Для работы с пчелами, например, появились специальные маски, которые предохраняли лица бортников от укусов. Маски эти обычно делались из конского волоса, а секреты плетения передавались из поколения в поколение.

Что касается непосредственно установки бортня, то тут главенствующим элементом, конечно, был специальный топорик, которым выдалбливалось «помещение» для пчел. Кроме того, активно использовались долото, наборы специальных скребков и кольцеобразные ножи.

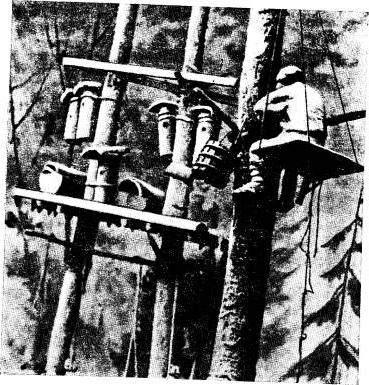

Для того чтобы сделать бортень, нужно было подняться на дерево. Существовало несколько способов подъема. Некоторые бортники использовали систему кожаных ремней, чаще веревок (совсем в единичных случаях — лестницы). Однако самым распространённым и эффективным способом, который знает история пчеловодства, оказалось применение специальных шипов и когтей. Они надевались на руки и на ноги. Путем зацепа за ствол дерева и постепенного подтягивания бортник достигал нужной высоты.

Производительность

После изготовления бортня ему давали выстояться, иногда на это уходило несколько лет. Пчелы очень не любят запах свежей древесины и неохотно заводят в таких местах гнезда. Интересным фактом является и то, что качественно сделанный борть мог прослужить очень долго. Имели место случаи, когда возраст найденных «рабочих» ульев достигал нескольких сот лет.

Если говорить о продуктивности, то нужно отметить, что в среднем один улей давал от 30 до 50 кг меда в год. Учитывая, что один ремесленник мог обслужить несколько десятков бортей, то общий объем внушителен даже для наших дней.

Защита от посягательств животных на мед

Понятно, что такое богатство нужно было как-то защищать. Ведь охотников полакомиться сладким «зельем» среди животных было довольно много. К сожалению, самый большой любитель меда очень хорошо лазает по деревьям. Речь идет об обычном медведе. Как правило, именно он разорял и уничтожал бортни. Для борьбы с этим умным и опасным хищником ремесленники разработали целую систему безопасности, о которой стоит рассказать более подробно.

Самым распространённым способом, который охранял от лазающих по деревьям хищников, был довольно простой механизм. На уровне входа в бортень привязывалось внушительных размеров бревно. Когда медведь достигал уровня входа, ему необходимо было отодвинуть мешающее препятствие. Учитывая массу бревна, медведю приходилось прикладывать значительные усилия, чтобы сдвинуть его, вызывая тем самым раскачивание. В результате маятниковых движений бревна, как правило, медведь оказывался на земле.

Еще один довольно оригинальный способ сбережения меда в бортне заключался в обустройстве небольшой платформы, которая подвешивалась на уровне входа. Для того чтобы проникнуть в хранилище, медведю приходилось присесть на конструкцию, крепление которой было сделано так, что не выдерживало веса зверя. В результате он оказывался на земле.

Конец промысла

К сожалению, бортничество славян завершилось в конце 19-го века. Прежде всего, на это повлияли экологические факторы. Активно развивающееся тяжелое машиностроение требовало сокращения лесных ресурсов. По понятным причинам массивов для обустройства бортней практически не осталось. А доступные леса для поддержки данного промысла находились уже довольно далеко, что сводило на нет возможную прибыль от производства и реализация медовых продуктов.

Промыслы восточных славян.

Основными промыслами у восточных славян были рыболовство, охота, лесные промыслы, собирательство и бортничество. Промыслы являлись важной частью жизни славян.

Рыболовство.

Восточные славяне по всей местности занимались рыболовством, обычно речным и озерным. Ведь в водоемах в избытке водилась разнообразная рыба, которую можно было вылавливать неводами, сетями, удочками и вершами. Сети плелись из льняных ниток. Для расположения сетей в вертикальном положении, вверху сети прикрепляли поплавки сделанные из рулонов бересты и кусочков дерева, а к расположенным под водой частям привязывали грузы из глины и камней. Неводы походили на длинную сеть, левую и правую части которой называли крыльями, попавший в эту конструкцию улов перемещался в центральную часть, где попадал в продолговатый мешок, называемый мотнею. В больших водоемах использовали невода протяженностью примерно половины километра, неводы обслуживали до 40 людей. Рыбу ловили в любое время года. Для ловли рыбы в сети использовали специальные звуковые приспособления – палки пустые внутри, ими колотили по воде. Бредень имел похожую на невод конструкцию, но меньшие размеры. Бредень обслуживали вдвоем. Верши изготавливали из ивовых прутьев. Они имели вид конусной конструкции, рыба, заплыв в нее не могла развернуться. Удочки славян мало отличались от современных. Выловленную рыбу продавали в свежем, соленом, сушенном виде. Широко практиковали и копчение дымом.

Охота.

Князья брали с жителей налоги мехами, поэтому у славян была популярна охота на пушных животных. Охотились и на съедобных зверей и птиц, используя луки и стрелы, капканы, силки. Капканы устанавливали на тропах зверей. Птицу ловили при помощи больших силков, натянутых над землей в местах перелета птиц. В охоте часто использовали прирученных соколов и ястребов.

Бортничество.

Бортничеством называли добычу дикого пчелиного меда. Борть — место обитания роя диких пчел. Мед и настойки, производимые из дикого меда, были излюбленными напитками восточных славян. Мед и воск шли в оплату налогов и податей. Борти искали в начале весны на лесных опушках, пытаясь найти на земле следы деятельности диких пчел. Обнаруживший борть, оставлял возле дерева свою шапку или топор. Позднее начали вырезать дупла с ульями и переносить их к жилищу, так начало развиваться пчеловодство. Пчелиные кузовки развешивали и в роще на деревьях. Ульи хитро охраняли от медведей, подвесив части палок поблизости от дерева, чтобы палки не давали медведям залезать наверх. На деревья подвешивали бубенчики, пугавшие медведей. Бортничество зависело от природных условий, и доход носил непостоянный характер.

Собирательство.

Собирательство у восточных славян было популярно. Славяне собирали грибы и ягоды, орехи и травы, добывали березовый сок. Большой поддержкой в питании были грибы, произраставшие в больших количествах и самых различных видов. Но самыми желанными считались белые грибы. Для собирания ягод использовались специальные корзинки, изготовленные из древесных прутьев и коры, называемые пестерь или кошель. Собирали не только ягоды с грибами, но и разные питательные травы — щавель, дикий лук и другие. В начале весенней поры на березовых деревьях делали разрезы, и вытекавший сок стекал в поставленные заранее сосуды. Собирательство было не только подспорьем к пищевым продуктам, оно давало еще и красители. Для получения красителей использовался сок ягод калины, черные грузди, листья березы, кора деревьев. Славяне хорошо изучили лечебные особенности трав и изготавливали из них соки, отвары и настои. В собирательстве немалую роль играло мастерство собирателя, его опыт и знания.

Лесные промыслы.

Заготовка древесных материалов, коры липы и дуба, бересты, выжигание древесного угля, гонка скипидара, смолы (живицы) и дегтя тоже относились к лесным промыслам. Древесину рубили, перевязывали в плоты и сплавляли вниз по реке, зимой отвозили домой на санях. Большое значение в быту имел деготь. Для изготовления дегтя в земляных ямах делали конусоподобные углубления и ставили туда емкость. На емкость складывали смолистые ветки и корни, засыпали все это мхом и землей, оставив щели, чтобы можно было бы поджечь древесную кучу. Образовавшийся деготь тек вниз в поставленную емкость. Похожий метод использовали при добыче скипидара и смолы. Деготь использовали для смазки колес, скипидар для обработки ран, лечения людей и домашнего скота. Древесный уголь получался как добавочный продукт при добыче дегтя, но часто его выжигали специально.

Бортничество у славян на Руси

Пчеловод — профессия, существующая в мире уже множество веков. По началу пчеловоды обладали крайне скудной информацией о жизни пчелиных семей, а сбор меда больше напоминал охоту, в ходе которой люди собирались в группу, шли в лес, отыскивали дупла с находящимися в них пчелами и диким медом. Разоряли гнезда, вынимали мед и уносили его к себе. Безусловно, это занятие было очень опасным, требовало немало наблюдательности, ловкости, смелости и умения. Нужно ведь было не только отыскать в лесу дупло с диким медом, но каким-то образом влезть на дерево, выломать соты и суметь остаться в живых, избежав нападения разъяренных пчел. Пчелиную семью после этого, как правило, ждала гибель.

Однако шло время и опыт наблюдения за пчелами, передаваемый из поколения в поколение привел к возникновению новой формы пчеловодства — бортничеству. Теперь гнезда пчел перестали разорять. Причем помимо естественных дупел, в некоторых деревьях, с мощными стволами, как правило на высоте около 4 метров (для недосягаемости животным) стали создавать искусственные дупла. А с обратной стороны дупла стали делать отверстие, которое на время закрывалось крышечкой из среза — должеей. Когда наступало время медосбора, крышечку открывали, мед выкачивали, а затем отверстие вновь закрывали. Таким образом пчелиные семьи не погибали, а такие вот дупла с пчелами у славян на Руси стали называть бортями, причем существовала традиция, что борти принадлежат тому, кто их первым обнаруживал, а чтобы не было путаницы на деревьях делали засечки или знаки, указывающие на бортника, которому принадлежат борти. В сущности появление бортничества у славян на Руси было большим шагом в сторону современного пчеловодства.

Пчеловоды-бортники умели не только обходиться с пчелами, понимая их поведение, но и стремились к сохранению и развитию семей, расширению хозяйства. Например, они не вынимали мед у молодых семей, так как знали, что это может привести к их смерти от голода, а во время роения заранее создавали дупла, куда сможет переселиться семья.

Помимо этого бортникам приходилось оберегать хозяйство от естественных врагов: дятлов, куниц, медведей.

Бортничество было весьма распространенным занятием у славян. Руднев Яков Иванович в своей книге «Русская земля. Природа страны, население и его промыслы» изданной в 1898 г. в Санкт-Петербурге писал «По всему Полесью на высоких деревьях вы встретите ульи. Нередко улей или два вместе укреплены между двумя близко стоящими деревьями. Это — борти, древнейший первобытный способ пчеловодства, любимого занятия древних славян — обитателей лесов. Здешний крестьянин считает грехом ловить рои: «Пчела — Божья тварь, вольная, грех принуждать ее» — говорит он. Пчеловодство издревле составляло здесь значительный промысел: воск вывозился через Днепр в Грецию. Местом кормления пчел служат здесь многочисленные поляны, покрытые вереском. Вереск цветет с 1 августа по 15 сентября. В это время миллионы пчел издают гул, кружась над вереском и собирая пыльцу его.»

Позднее бортники стали открывать пасеки возле дома, а для пчелиных семей создавали аналоги современных разборных ульев. — дуплянки — в кусках дуплистого дерева и колоды- долбленные ульи. Святыми покровителями бортничества у славян на Руси являются святые Зосима и Савватий. К ним обращались с молитвами о помощи при содержании пчел. С их имена связаны народные поговорки о пчеловодстве: «Рой роится — Зосима — Савва — веселится», «Что у пчелы в соту, то Зосима — Савва — дали». Бортники обязательно вешали иконку с изображением святых на пасеке.

Постепенно история бортничества приблизилась к нынешнему времени, когда в работе на пасеке стали использовать разборные ульи. Благодаря использованию разборных ульев пчеловодство, как отрасль, смогло достичь промышленных объемов получения меда. К тому же использование разборных ульев и современной техники позволило более детально исследовать жизнь пчелиной семьи и глубже понять поведение пчел, что дало возможность пчеловоду влиять на него, корректировать нежелательные события.

Но это не значит, что бортничество в своем первоначальном виде совершенно исчезло, и в наше время можно найти любительские пасеки, где пчеловоды используют борти для содержания пчел.