Мои любимые приманки ч. 5 Незацепляйки

Я решил объединить в этом выпуске “сериала” очень разнородные по конструкции и сфере применения приманки. Связывает их одно общее свойство: все они исполнены таким образом, чтобы свести к минимуму потери от зацепов. Причем речь здесь идет о потерях не только самих приманок, но и потенциальных поклевок: ведь когда блесна везет на себе целый ворох водорослей, это останавливает даже самого голодного хищника. Почему одни производители имеют в своем ассортименте “незацепляйки”, другие — нет? Могу здесь сослаться на откровенное мнение Эрвина Да- мера — человека, который досконально разбирается в вопросах маркетинга рыболовных товаров. По его словам, все прекрасно понимают, что чем больше рыболов оторвет приманок, тем больше он их потом купит, чтобы восстановить запасы, поэтому производитель и продавец, пусть это и звучит несколько цинично, заинтересованы в том, чтобы “незацепляек” не было вовсе. У рядового рыболова, как у потребителя, интересы строго обратные: ему надо, чтобы приманка не умирала при контакте с первой встречной корягой, а жила долго и плодотворно и уходила на “заслуженную пенсию”, занимая почетное место в выложенной бархатом коробочке в домашнем “музее боевой славы”.

Две столь радикально отличные позиции требуют поиска компромиссных решений. И многие фирмы их успешно находят, предлагая в своем ассортименте, помимо самых обычных приманок, еще и те, которые обладают большим или меньшим иммунитетом к зацепам. Кроме того, некоторые варианты “незацепляек” мы с вами легко можем исполнить собственными руками. Обо всем этом сегодня и поговорим.

Рабочие достоинства “незацепляйки” определяются тремя важными составляющими. Во-первых, это доля результативных поклевок — процент от общего их числа. Во-вторых, соотношение между результативными поклевками на эту “незацепляйку” и аналогичную приманку, не имеющую защиты от зацепов. В-третьих, соотношение по зацепам между этими двумя приманками, то есть во сколько раз наша “незацепляйка” цепляет коряги, траву и т. п. реже, чем ее “обычный” аналог.

“Резина” на джиг-головке (1) — “японский” метод

Для той конструкции, что вы видите на фото, три обозначенных выше параметра, если оценить их количественно, будут соответственно: 0,5, 0,9 и 3 или около того. То есть примерно половина поклевок на насаженный таким образом твистер или виброхвост заканчивается поимкой рыбы. И этот показатель почти не уступает соответствующей доле результативных поклевок на такой же точно твистер, но с открытым крючком. Если попытаться сравнить приведенные цифры с аналогичными параметрами других “незацепляек”, то эта простейшая конструкция предстанет в очень выгодном свете, что объективно отражает истинную картину: простой косо насаженный твистер действительно очень эффективно и почти без потерь решает проблему зацепов. Эффективность можно еще повысить, если вместо обычной джиг-головки взять ту, что имеет более обтекаемую удлиненную форму и расположенное не сверху, а спереди крепежное колечко.

Я был знаком с таким вариантом монтажа еще лет пятнадцать назад, но активно использовать его начал значительно позже — где-то с 1997 г . Толчком послужила встреча на зимней Оке с японцем, который с усердием самурая раз за разом закидывал джиг-головку с насаженным на нее именно таким образом длинным твистером. Тогда мы ничего не поймали — ни японец, ни я, но что-то в моем сознании переключилось, и я гораздо чаще стал использовать “японский” вариант монтажа. Рыбы с помощью этого переловил немерено, да и свинца сэкономил явно не один килограмм, не говоря уже о “резине”.

Джиг-головка с впаянным офсетннком (2)

Когда мы прознали про Техасскую оснастку, сразу же возник вопрос: а как быть со щукой — ведь в исходной версии этой оснастки крючок привязывается непосредственно к леске, которая ничем не защищена от острых зубов? Вариантов его решения возможно несколько, один из них — соединение головки и офсетного крючка в единое целое. Тогда к крепежному колечку можно присоединить противостоящий щучьим зубам поводок самым обычным способом.

В идеале головка должна иметь форму традиционной “техасской пули» — для большей “пролезаемоcти по веткам затопленных деревьев, но и та геометрия, что вы можете видеть на картинке, имеет не плохую проходимость.

Крючок здесь стоит серьезный — от фирмы Owner, можно взять и попроще. В продаже головки с офсетчиками встречаются редко, поэтому, если такая конструкция вас заинтересует, возможно, отливать придется самому.

“Пуля” с офсетником на шарнире (3)

Есть два отличия от предыдущей конструкции: головка в виде “техасской пули” и подвижное соединение офсетного крючка. Делает это, пусть и в небольших, но уже вполне промышленных масштабах костромская фирма “Савва”. Получается очень неплохой вариант “Техаса по-русски”, который хорошо проявляет себя при ловле щуки на подмосковных водохранилищах — на сильно за- коряженных бровках, да и в небольших реках “резина” на подобной оснастке очень востребована, особенно там, где в воде много упавших деревьев.

Однако у этой конструкции можно найти и слабые места. Так, пулю стоило бы сделать более узкой — это повысило бы проходимость оснастки. Да и офсетник я бы поставил покрупнее — № 4/0 или № 5/0 — это для щуки в самый раз.

Джиг с одинарным крючком и проволочной защитой (4)

Специальный крючок типа bait holder, то есть с зазубринами на цевье, оснащенный противозацепной петелькой из упругой проволоки, — это весьма востребованная позиция в ассортименте фирмы Eagle Claw. Некоторые рыболовы делают что-то подобное сами, подбирая проволоку большей или меньшей жесткости. Такие крючки принято ставить на самые разные приманки, включая блесны, но все же наиболее оправданны они в сочетании с так любимыми российскими спиннингистами и почти неизвестными за рубежом “ушастыми” грузилами.

Вполне рабочий вариант, но все же, на мой взгляд, довольно далекий от идеала. Во-первых, усилие, которое должно быть приложено к проволоке, чтобы она прогнулась, весьма велико, поэтому пустых подсечек бывает несколько больше, чем при использовании других джиговых “незацепляек”. Во-вторых, иногда защитная проволочка отскакивает самопроизвольно,что, как несложно догадаться, чревато неприятностями, поэтому за ее правильным положением приходится постоянно следить.

“Поролонка ” на двойном крючке (5)

Для меня это однозначно основной вариант джиговой “незацепляйки», который я использую, наверное, даже чаще, чем все остальные вместе взятые. Да и у многих знакомых и незнакомых спиннингистов данный тип “поролонки» — это приманка номер один. Я активно пользуюсь ею около десяти лет, пробовал и другие варианты поролоновых “незацепляек» (на одинарных крючках, “офсетниках», тройниках), но в итоге неизменно возвращался к этому.

Главная проблема этой приманки — отсутствие серийного производства на надлежащем уровне качества, поэтому приходится делать ее самому, затрачивая на это массу ценного времени. Точнее, так: сейчас поролонки- «незацепляйки» с неплохими рабочими характеристиками уже выпускаются в более или менее приличных количествах (например, марки “Контакт”), но все же идеалу они не во всем соответствуют — например, крючки используются из дешевых серий или однотипность исполнения не всегда выдерживается — на одной приманке жала плотно прижаты к телу, на другой — на пару миллиметров от него отстоят. Но это, думается вопрос времени. Есть спрос на поролоновые “незацепляйки” на двойных крючках Owner — должно появиться и соответствующее предложение.

Очень ценно в “поролонке» с прижатым двойным крючком то, что по КПД поклевок она почти не уступает аналогичной приманке, у которой вместо двойного крючка стоит торчащий во все стороны тройник. А вот разница в проходимости по коряжнику у этих двух приманок просто колоссальная. Дабы она была еще больше, полезно вместо стандартного свинцового “ушастого шарика” использовать грузило более обтекаемой геометрии.

Snag Proof Super Curly (6)

Знакомьтесь: это предшественница предыдущей приманки. Именно этот, отдаленно напоминающии мышку, твистерок навеял идею поролоновой цепляйки».

События развивались таким образом. Я ловил на закоряженной яме. Клевало, но запас обычных по тем временам “поролонок» с торчащими крючками вскоре иссяк. В коробочке обнаружилось это вот фиолетовое недоразумение, и я, не долго думая, присоединил его к “ушастому» грузилу. Поймал “хвостов» пять или шесть, и приманка, что было очень ценно, осталась жива. Сразу пришла в голову идея: а чем, собственно, “наш» поролон хуже “их» полого силикона? Дальнейшее хорошо известно: поролон в этой своей ипостаси оказался даже лучше. Или, по крайней мере, доступнее и технологичнее. Однако стоит заметить, что Super Curly в своем исходном назначении не предполагает никакой дополнительной огрузки, а “ушастый” груз — это исключительно наша инициатива. В оригинальном же состоянии эта приманка предназначена не для донной, а для приповерхностной проводки. Она довольно легкая, и потому не очень хорошо забрасывается, зато способна пролезть по любой траве. В последние годы я если и ловлюна Super Curly, то только как на верховую приманку. Здесь нельзя не отметить одно важное обстоятельство. Если сравнивать донный вариант проводки этой приманки (“ступенькой” — по типу поролоновой рыбки) и поверхностный, то оказывается, что в первом случае КПД поклевок в несколько раз выше! С чем это связано, я не знаю, но факт остается фактом: если у дна примерно каждая вторая поклевка на утяжеленную Super Curly оборачивается поимкой щуки, то у поверхности — не менее восьми подсечек из десятка оказываются пустыми. Сразу замечу, что это не уникальное свойство Super Curly — по другим поверхностным “незацепляйкам” выходит примерно такой же расклад. В таких случаях я всегда себя утешаю: пусть поймаю минимум, зато “шоу в прямом эфире” насмотрюсь вдоволь!

В продолжение только что обозначенной проблемы нельзя оставить вне внимания и вот эту весьма любопытную приманку.

Когда я ловил щуку на подмосковных “жабовниках”, то у меня бывало так: двенадцать контактов — поймано два “хвоста”, четырнадцать контактов — один “хвост”, восемь контактов — ноль. Приманкой во всех случаях выступал слаг. Другие приманки (самые разные, которые пробовал) в аналогичных случаях давали очень стабильный результат: ноль — как в пассиве, так и в активе. Иными словами, даже при катастрофически низком КПД слаг иногда способен “спасти игру”. Это касается как ловли щуки, так и окуня. Вообще же, слаг был создан как приманка, рассчитанная на басса, а по этой рыбе у него с КПД, уверяю вас, все в порядке. В чем причина столь радикального отличия, мне до конца не ясно. В ловле басса вообще не срабатывает многое из того, что, по нашему неискушенному мнению, просто обязано срабатывать, например, “поролонка” с торчащим тройником дает непомерно высокий процент пустых подсечек. И, напротив, на слаг с офсетником большеротый садится как минимум на каждом третьем контакте.

Слаг, по сути, исполняет роль воблера-минноу в тех условиях, где воблер не проходит, то есть приманка предназначена для проводки в стиле “твичинг“ среди густой травы. В отличие от пластикового червя,слаг не извивается подобно шлангу, и за счет его жесткости на рывковой проводке получается характерное для воблеров-минноу рысканье из стороны в сторону, которое так заводит хищника.

Rapala Minnow Spoon (8)

Этот полувоблер-“полуколебалка” на некоторое время пропадал из программы фирмы Rapala, но по настоятельным требованиям рыболовов вновь появился на страницах ее каталога. Конструкция приманки незамысловата, но во многих ситуациях она способна показывать при ловле щуки фантастические результаты.

Самые характерные места, где от Minnow Spoon следует ожидать максимального эффекта, — это неглубокие (метра два) поливы водохранилищ и озер, изрядно заросшие травой. Эту приманку можно проводить в самых произвольных направлениях: вдоль полосы водорослей, поперек, под углом — траву она цепляет очень редко. Особенно интересно бывает провести Minnow Spoon таким образом, чтобы на линии проводки несколько раз перемежались прогалы открытой воды и пятна, плотно покрытые “лопухами” кувшинок.

При этом полезно замедлять или даже на пару секунд совсем останавливать проводку, когда приманка проходит открытый участок.

Следует быть особенно внимательным в те моменты, когда она приближается к “лопухам” и в следующее мгновение должна вылезти на них, — именно здесь чаще всего случаются поклевки щуки, которая выходит за приманкой, но не решается сразу ее атаковать.

На крючок Minnow Spoon полезно подсадить среднего размера твистер — это, на мой взгляд, придает приманке большую привлекательность, особенно на проводке с остановками. Да и большинство из тех моих знакомых, которые ловят щуку на Minnow Spoon, предпочитают делать то же самое, хотя и голая приманка, следует признать, работает неплохо.

Последнее замечание касается эффективности поклевок на Minnow Spoon. Есть ведь еще вариант этой приманки с тройником. Тройник можно заменить на большой одинарный крючок с защитной проволочной петелькой. Так вот, наш базовый вариант Minnow Spoon — с жестко зафиксированным одинарным крючком дает более высокий процент результативных подсечек.

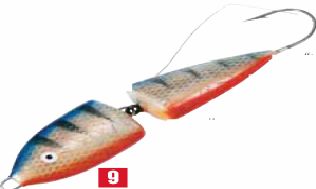

Составник No Name (9)

Вообще-то, у этого воблера есть название — он неплохо известен на американском рынке, но у меня нет ни каталога, ни упаковки, ни времени рыться в Интернете, дабы выяснить, как его зовут. Так что прошу меня извинить. Все же важнее не паспортные данные, а рабочие достоинства приманки. Сами по себе тонущие двухсо- ставники без лопасти — это не такая уж редкая разновидность воблеров. В Латвии, например, похожая приманка вообще считалась несколько лет назад первым номером в ловле щуки на озерах. Но то был “нормальный” воблер — с двумя полноценными тройниками. А перед нами — “незацепляйка” с прикрытым проволочным усом одинарным крючком. Точнее, изначально “усов» было два, но от интенсивной эксплуатации и многочисленных яростных щучьих поклевок один из них отвалился. В общей сложности на этот воблер мне удалось поймать более трех десятков щук. Наверное, сломанный “ус” есть свидетельство того, что приманка выработала свой ресурс, но и с одним оставшимся она все еще дееспособная, хотя, конечно, уже не совсем идеальная.

Технически ловля на этот состав- ник не сложна: заброс — без особой щепетильности, пусть даже в самую траву, далее — проводка с покачиванием вершинкой удилища и кратковременными остановками. Поклевок довольно много, и, что несколько удивляет, КПД весьма высокий.

Эта “вертушка” живет у меня уже лет десять и до сих пор жива, хотя практически все остальные блесны ее поколения уже давно ушли в мир иной. Это ли не показатель преимущества “незацепляек”?!

В данном случае нужный эффект достигается использованием одинарного крючка и специального штифта с зазубринами, на котором фиксируется головная часть пластиковой приманки. Жало крючка тоже вводится в “резину”. Понятно, что рыбу такая конструкция цепляет несколько хуже, чем та же блесна, но с тройником, но “на совести” этой самой “Кометы” более полусотни окуней и десятка полтора небольших щук. Причем почти в каждом случае поимки крючок оказывался где-то очень глубоко во рту рыбы. Так что не стоит особо увлекаться “вертушками” с тройниками, когда есть прямой резон поставить “незацепляйку”.

Блесна, в отличие от других этого типа “незацепляек”, тяжелая и компактная, поэтому она очень далеко летит, тем самым мы имеем возможность более оперативно “пробивать” акваторию. Недостаток один, но довольно существенный — весьма низкий КПД поклевок. С чем это связано,сказать трудно. Возможно, проволока “усов’ несколько жестковата, а заменить ее нет возможности, поскольку она заклепана. Я приноровился использовать эту колеблющуюся блесну в связке с другой приманкой. Делается это так. Сначала с помощью Effzett прокидывается все пространство вокруг лодки. Если вдруг следует пустая поклевка или хотя бы выход рыбы в виде буруна на поверхности, ставим альтернативную приманку, например, легкий спиннербейт или, когда на конкретной точке нет зарослей густой травы, такую же блесну, но с тройником, аккуратно приближаемся к ней на верный и точный заброс и с весьма высокой вероятностью вылавливаем “засветившуюся” щуку в течение ближайшей минуты.

Данная “колебалка” в основном предполагает проводку не по поверхности, а в толще воды. Это существенно, поскольку некоторые другие колеблющиеся блесны-“незацеп- ляйки” в большей мере рассчитаны на глиссирующую проводку. В каждом конкретном случае эффективным оказывается один из этих двух вариантов, поэтому стоит иметь при себе блесны обоих типов — они хорошо дополняют друг друга.

Это не первая “незацепляйка” такого типа в ассортименте прибалтийской фирмы, но предыдущая, более угловатая, модель, по моему опыту, была менее удачной — и по характеру игры, и по общей результативности ловли.

Обратите внимание: на крючке блесны имеется “резиновый” хвост. Можно и без него, но с хвостом — лучше. Игра с ним более размеренная, а кроме того, есть один существенный момент. Щука, как известно, имеет обыкновение хватать приманку поперек, ту же блесну без твистера она берет чуть впереди крючка — это тоже неплохо, но вот блесну с твистером щука воспринимает как единое целое и бьет, как правило, четко в то место, где расположено жало крючка, потому эффективность поклевок получается более высокой.

Dardevle Eppinger (13)

Пожалуй, лучшая из всех серийных “колебалок” для глиссирующей проводки. Геометрия блесны такова, что даже при умеренной по скорости потяжке она выводится на поверхность и идет по ней, не зарываясь в воду. Этот метод ловли порой оказывается очень действенным при ловле щуки на “жабовниках”, хотя часто бывает и так, что щука реагирует только на ту блесну, что идет в толще воды. Впрочем, и тут Eppinger тоже проявляет себя неплохо, размеренно колеблясь, к тому же он отлично планирует при падении. Иногда бывает так, что явно одна и та же щука, что хорошо видно, атакует приманку по три-четыре раза за одну проводку и в конце концов садится! Отличная доработанная блесна.

Я, кстати, видел самодельные блесны схожего типа, применяемые для ловли щуки в лиманах и плавнях на юге России и Украины, там тоже — одинарный, жестко зафиксированный крючок и, что, на мой взгляд, не менее важно, очень близкая форма, особенно в передней части, которая во многом и обеспечивает выход на глиссирование.

Если ловить строго глиссирующей проводкой, защитную проволоку можно и убрать — заметно чаще цеплять траву блесна не будет, а вот холостых поклевок станет поменьше.

Kuusamo Professor (14)

Есть в ассортименте той же фирмы и колеблющиеся блесны с фиксированным крючком, но я бы хотел обратить ваше внимание именно на эту. Крупный и довольно тяжелый двойной крючок на легкой блесне (она из тонкого металла) приводит к весьма вялой игре, но сделано так определенно со смыслом — именно такое поведение “колебалки” — с замедленным переваливанием из стороны в сторону — очень часто оказывается наиболее привлекательным для щуки.

Сам тот факт, что жала крючков далеко отстоят от самой блесны, поначалу навевает сомнения — не слишком ли много будет слепых поклевок? Ведь, напомним, щука чаще берет блесну поперек, и крючок при этом болтается где-то снаружи. Однако почему-то именно для этой блесны опасения такого рода не оправдываются — холостые контакты, разумеется, бывают, но все в пределах приемлемого допуска. Иногда даже диву даешься — как щучка массой от силы 600 г ухитряется “зажевать” эту немелкую блесну так, что двойной крючок цепляет ее где-то около жабр или глотки?!

Heddon Moss Boss (15)

Так вышло, что об этой пластмассовой “столовой ложке” я узнал уже после того, как мне пришла в голову идея знакомого теперь многим глиссера. Общий принцип в том и другом случае — похожий, а вот реализация отличается. Если у глиссера — плоская нижняя поверхность, и он как бы наезжает на лежащую на воде траву, то Moss Boss — еще и немного раздвигает ее. Какой из вариантов удачнее, однозначно сказать трудно — обе приманки обладают очень высокой проходимостью по самой разной траве, включая нитчатые водоросли, с которыми не в состоянии совладать большинство других типов “незацепляек”.

Основной же недостаток Moss Boss (как, впрочем, и глиссера) — это крайне низкий процент реализации поклевок. Само по себе это очень неожиданно, ведь данная приманка, в отличие от описанных выше “колебалок”, оснащена ничем не прикрытым крючком. Однако если разобраться, то этой, не самой приятной для нас, закономерности можно найти объяснение. Все дело в том, что ловить на Moss Boss приходится в очень тяжелых условиях, где пятачки открытой воды занимают существенно меньшую часть водной поверхности, а все остальное — это почти сплошной зеленый ковер. Столь густая трава является препятствием не только для приманки, но и для самой щуки — она, атакуя в таких дебрях Moss Boss, просто далеко не всегда успевает вовремя сманеврировать, отчего часто промахивается или задевает приманку лишь слегка по касательной. А почти все прочие типы спиннинговых приманок вообще не работают в такой обстановке, увязая в “зеленке” на первом же метре проводки.

Nemire Spoon Buzzer (16)

Когда я говорил с владельцем фамильной фирмы, выпускающей эту очень необычную по своему внешнему виду приманку, Джоном Нимайером, он безапелляционно заявил: ничего подобного нет больше ни у кого. И в общем-то, Нимайер прав: если и можно найти аналоги Spoon Buzzer, то весьма отдаленные. Здесь можно усмотреть и банальное желание выделиться любой ценой, запатентовав и потом всячески продвигая что-то подчеркнуто оригинальное. Однако это, как я успел убедиться, не тот случай. Приманка действительно стоящая, и все ее основные “навороты” функциональны, то есть они вовсе не призваны пустить пыль в глаза, а исполняют каждый в отдельности свою прагматичную роль. Ложкоподобное тело — оно так же, как у Moss Boss, легко накатывается на траву, не цепляя ее. Дельта-лепесток своим бурунением придает приманке заметность, да и водоросли он тоже, как это хорошо известно тем, кто имеет опыт ловли на баззбейты, не собирает. Погремушка, припаянная поперек тела, рыбе явно нравится. Ну и кисточка из щетинок, прикрывающая крючок, сводит вероятность зацепа почти к полному нулю. Что при этом удивительно, Spoon Buzzer вполне исправно цепляет рыбу — будь то щука или басс. Где-то около трети контактов заканчиваются поимкой. Для строгой “незацепляйки” это очень приличный показатель.