Блесна для псковского озера

Каждый сезон раскопок в Пскове приносит новые находки предметов, связанных с рыболовством. Среди них — каменные, глиняные, свинцовые грузила, поплавки, сделанные из дерева, бересты, сосновой коры, остатки сетей, железные остроги, ботала, крючки и т.п. Рыболовный инвентарь встречен не менее, чем в 80 % археологически изученных дворов средневекового Пскова. Это говорит о том, что большинство жителей средневекового Пскова занимались рыбной ловлей. Для одних это было подспорьем, способом разнообразить питание, для других рыбный промысел являлся основным источником средств к существованию. К концу XIII — началу XIV вв. рыболовство окончательно отделилось от сельского хозяйства и остальных промыслов, превратившись в род товарного производства, оформилось в самостоятельную профессию и отрасль экономики феодального города.[1]

Подобную картину мы наблюдаем и в Изборске, где рыболовные принадлежности присутствуют как в самых ранних слоях городища, так и в позднесредневековых слоях, исследованных при раскопках крепости, что говорит о том, что рыболовство играло существенную роль в жизни этого поселения на всем протяжении его истории.

В настоящей работе мы рассмотрим только один вид находок, связанных с рыболовством, — блесны. Общее число их невелико в сравнении с другими аксессуарами рыбной ловли. При раскопках в Пскове найдено 10 блесен, что составляет менее 1 % всей коллекции рыболовных принадлежностей и около 11 % всех предметов оснастки крючных снастей. В Изборске их найдено 7, что составляет 5 %коллекции и около 25 %оснастки крючных снастей. Для Изборска в целом можно отметить преобладание предметов оснастки удилищ среди аксессуаров других крючных снастей, что объясняется особенностями условий лова на Городищенском озере.[2]

Рассмотрим сами предметы. Обращает на себя внимание их разнообразие, неповторимость, что неудивительно при кустарном способе их изготовления.

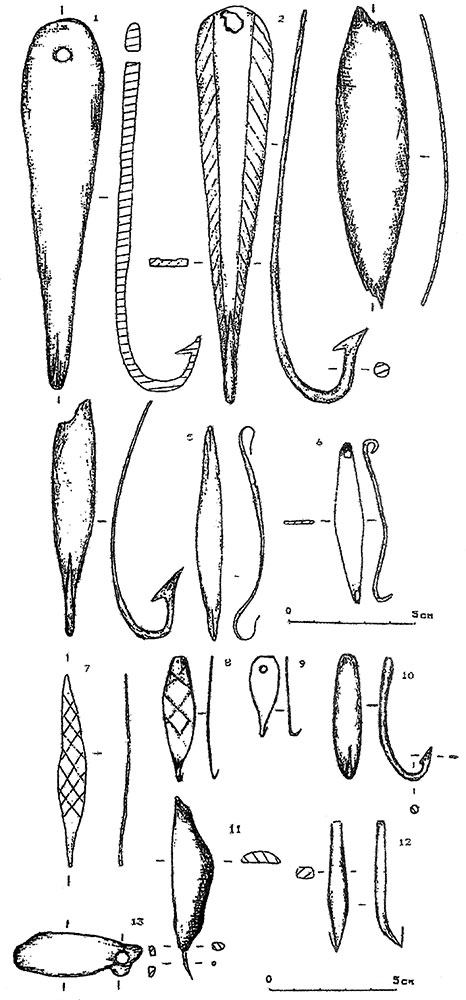

Традиционно древнерусские блесны подразделяются на две группы.[3]Первая группа — это блесны-дорожки, выкованные вместе с крючком из цельной: пластины металла. Классических блесен-дорожек при раскопках в Пскове и Изборске найдено всего четыре. Блесна, изображенная на рис. 1, найденная при раскопках в Пскове на ул. Ленина, сделана из железа. Подобная ей изборская блесна изготовлена из бронзы (рис. 2). Насечки на этой блесне при игре имитировали переливы рыбьей чешуи. Сделанная из бронзы блесна на рис. 3 (крючок не сохранился)

33

значительно тоньше и легче двух предыдущих. Интересно, что эта блесна найдена во дворе профессионального ювелира при раскопках на ул. Ленина, и была, видимо, выполнена ремесленником из отходов производства.

Эти блесна имеют длину (вместе с крючком) 15—16,5 см. Они могли служить приманкой для таких крупных рыб, как судак, сиг, щука.[4] Все три находки происходят из слоев XIII—XIV вв.

Блесна-дорожка меньших размеров (ее длина 7 см), выполненная из железа, найдена при раскопках в Пскове на Благовещенском раскопе. Она относится к более позднему времени — XVI—XVII вв., предназначалась, скорее всего, для ловли окуня (рис. 4). Аналоги всем четырем блеснам-дорожкам хорошо известны на материалах древнерусских памятников.

К дорожкам, несомненно, относятся и четыре найденных в Изборске своеобразные, не повторяющиеся на других памятниках Псковской земли, узкие, изящные, изогнутые блесны (рис. 5,6). Две из них сделаны из бронзы, две — из железа (на одной из них сохранились следы лужения). Длина их от 8 до 8,5 см, ширина не превышает 1—1,2 см. Снизу эти блесны переходят в тонкостержневой крючок с небольшим радиусом изгиба (до 0,8 см), сверху на них присутствует петелька для привязывания лесы. Такие блесны найдены и при раскопках на городище, и в крепости, они относятся к весьма широкому хронологическому интервалу. Блесны подобного облика существуют и в этнографической современности Изборска, а также у сету.

Характерный изгиб этих блесен, скорее всего, связан с оптическими особенностями игры света в воде озер округи Изборска. Предназначались они, главным образом, для ловли рыб семейства окуневых, и в меньшей степени (по современным аналогиям) сигов и щук.

На двух бронзовых блеснах-дорожках из Пскова и Изборска присутствовала имитирующая рыбью чешую штриховка (рис. 7,8). Блесны с таким орнаментом были встречены и при раскопках других древнерусских памятников, но в большей степени была распространена циркульная и волнистая орнаментация. Интересно, что такая блесна, найденная при раскопках на Крому в отложениях не позднее X—XI вв., изготовлена из сломанного бронзового орнаментированного перстня. Она имеет меньшие размеры (4,5 см в длину), чем типичные древнерусские блесны этой формы, размеры которых составляли не менее 6 см в длину.[5] (рис. 8). По форме изборской блесны также нельзя исключать, что она сделана из заготовки перстня. Применялись эти блесны, судя по размерам, для ловли окуней.

Самая маленькая блесна, найденная при раскопках в Окольном городе Пскова, имеет длину всего 3 см, изготовлена из бронзы, происходит из позднесредневековых отложений (рис. 9). Видимо, она также являлась приманкой для окуней.

Вторая большая группа блесен — массивные, предназначавшиеся для зимней подледной ловли или для лова с лодки в глубоководных озерах. В Пскове при раскопках на Крому и на ул. Ленина найдены две почти одинаковые цельнокованные из железа толстые массивные блесны длиной 5 см (рис. 10) и подобная им блесна из свинца с обломанным крючком из раскопок на ул. Ленина. Точные аналоги массивным цельнокованным блеснам немногочисленны, но присутствуют среди неопубликованных новгородских материалов. Время бытования таких блесен по трем находкам определяется XII—XIV вв.

34

Сегментовидная в сечении тяжелая отлитая из свинца блесна со впаянным в нее железным крючком найдена в Пскове на ул. Ленина в слоях XIII в. Этот тип находок известен и в других древнерусских городах (рис. 11).

Блесна в виде отлитого из олова цилиндрика со впаянным железным крючком, найдена на Изборском городище (рис. 12).

Большой интерес представляет свинцовая блесна со следами впайки железного крючка, отлитая в виде рыбки, найденная в Пскове у Приказной палаты в слое 13 в. Такие блесны-фигурки для Древней Руси — редкость: как правило, они относятся к более раннему периоду (рис. 13).

Все блесны, отнесенные ко второй группе, по современным аналогиям могут быть определены как окуневые.

При общем взгляде на коллекцию блесен из раскопок в Пскове и Изборске нельзя не заметить, что в ней весьма высок процент содержания блесен из цветных металлов (они составляют более половины). Три псковские и четыре изборские блесны выполнены из бронзы, из свинца отлиты три псковские блесны, изолова — одна изборская, и лишь две изборских и четыре псковских блесны выкованы из железа. Для Древней Руси в целом было характерно преобладание блесен из железа.[6]

Видимо, оптические особенности псковских и изборских водоемов при определенных характеристиках донного фона и световых и погодных условиях не делали уловистыми блесны со светлым металлическим блеском (это находит подтверждение и в современных данных). Развитое же бронзолитейное дето позволяло употреблять отходы производства на изготовление рыболовных снастей.

Нельзя не заметить также, что на фоне относительно монолитной коллекции блесен из Изборска коллекция псковских блесен выглядит гораздо более разнородной. Это нетрудно объяснить следующими факторами: во-первых, здесь представлены находки, относящиеся к более широкому хронологическому диапазону; во-вторых, в Пскове в целом принимало участие в рыбной ловле большее, чем в Изборске, количество людей; в-третьих, места ловли, и в особенности в Пскове были более разнообразны, чем в Изборске.

Конечно, блесны являются самыми немногочисленным видом рыболовных аксессуаров из раскопок средневековых поселений. Промышленными орудиями лова они никогда не являлись, и, как и все крючные снасти, существенного влияния на ход развития рыболовного промысла не оказывали, точно так же, как и не претерпевали значительных изменений. Однако блесны несут в себе информацию о составе рыбного стада и о характеристиках древних водоемов. Кроме того, быть может, блесны, как это можно предположить на материалах этнографических аналогий к блеснам изборской коллекции, входят в круг предметов материальной культуры, сохранивших себе определенные следы этнических контактов, происходивших в древности.

35

Примечания

Рис.1. Блесна — дорожка железная, ПЛ — X — 87; 1107.

Рис.2. Блесна — дорожка бронзовая со штриховкой, ИЗБ — 73; 170.

Рис.3. Блесна — дорожка бронзовая, ПЛ — X —88; 717.

Рис.4. Блесна — дорожка железная, П — БЛГ — 2 — 95; 320.

Рис.5. Блесна — дорожка железная, ИЗБ — 71; 756.

Рис.6. Блесна — дорожка бронзовая, ИЗБ — 90 — Вал; 340.

Рис.7. Блесна — дорожка бронзовая со штриховкой, ИЗБ — 77; 269.

Рис.8. Блесна — дорожка из обломка перстня бронзового орнаментированного, 2208; 278.

Рис.9. Блесна — дорожка, П — ГЕОРГ — 1 —90; 16.

Рис.10. Блесна железная, 2208; 73.

Рис.11. Блесна свинцовая с впаянным железным крючком, ПЛ — X — 88; 1298.

Рис.12. Блесна оловянная с впаянным железным крючком, ИЗБ — 78; 119 X257.

Рис.13. Блесна в виде рыбки свинцовая со следами впайки железного крючка, П-92-ПрП-2; 160.

36

Блесны из раскопов в Пскове и Изборске

37

[1] Куза А. В. Рыбный промыселв древней Руси. Дисс. канд. историч. наук. М., 1970.

[2] Салмина Е. В. Возможности реконструкции экологической ситуации по комплексам рыболовного инвентаря (на материалах раскопок в Пскове и Псковской земле). // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Материалы X научной конференции. Новгород, 1996.

[3] Чернецов А. В., Куза А. В., Кирьянова И. А. Земледелие и промыслы. // Древняя Русь: город, замок, село. М., 1985.

[4] Современными информаторамивысказывалось также предположение — поаналогии с современными снастями — что блесны, подобные изображенным на рис. 1 и 2 могли выполнять попутно и функцию «секухи» — принадлежности для багрения рыбы.

[5] Чернецов А. В., Куза А. В., Кирьянова Н .А. Ук. соч.

[6] Чернецов А. В., Куза А. В., Кирьянова Н .А. Ук. соч.

ПУБЛИКАЦИЯ: Салмина Е.В. Блесны из раскопок в Пскове и Изборске // ПСКОВ. Научно-практический историко-краеведческий журнал, № 6. Псков, 1997. С. 33-37.

О зимнем блеснении рыбы на Псковско-Чудском водоеме в старину

Внимание. Раздел блогов переехал по новому адресу: новые блоги

Когда разговор заходит о рыбном промысле, обсуждаются, главным образом, такие способы массового лова рыбы, где используются различные типы рыболовных сетей и ловушек, многокрючковые снасти, и т.п. Но, были времена, когда на некоторых водоемах рыбный промысел осуществлялся методами и снастями, которые в наши дни считаются исключительно любительскими. Так, при изучении дореволюционных материалов по исследованию рыбных промыслов, мне встретились интереснейшие сведения о зимнем блеснении рыбы на Псковско-Чудском водоеме.

Удец на льду Псковского озера. Фото И.Д. Кузнецова, 22.02.1912 г. Источник — Труды промыслово-научной экспедиции по изучению Псковского водоема (бассейн Псковского, Теплого и Чудского озер). Псков, 1913.

Описание промысла рыбы с помощью блесны нашлось в опубликованных материалах комплексных исследований промыслово-научной экспедиции по изучению озер Псковского, Теплого и Чудского, которые в недавнем прошлом чаще именовались Псковским озером, или, Псковско-Чудским водоемом. Экспедиция была организована Псковской губернской земской управой совместно с Псковским статистическим комитетом, и работала в 1912-1913 гг. В ее составе приняли участие специалисты различных областей знания — ихтиолог, зоолог, гидролог, экономист, сотрудники статистического комитета. Какие же сведения о зимнем блеснении сохранили они для нас?

Следует сразу отметить, что блеснильщики не составляли какой-либо отдельной группы. Вместе с рыбаками, ловившими рыбу из подо льда удочками с наживленными червем крючками, они входили в категорию «удцов». Поэтому, некоторые наблюдения и статические данные в материалах научно-промысловой экспедиции были общими для этой категории.

Подледным ужением занимались достаточно бедные слои населения прибрежных деревень и селений. Объяснялось это низкой стоимостью рыболовного инвентаря и снаряжения, большая часть из которого изготавливалась самостоятельно. На подледный лов удцы выходили с пешней, небольшими санками для нехитрого скарба и куском плотной ткани, которую использовали в качестве «заставы» — прикрытия от ветра.

Зимняя рыбалка на Чудском озере. 1926 г. Источник — журнал http://aslend62.livejournal.com/10947.html?thread=9155

Те удцы, которые занимались блеснением, прозывались «сикушниками», и пошло это из-за местного названия используемых ими блесен. «Сикуша — рыбка из желтой или красной меди, иногда с примесью серебра, различной формы, — для сига делается более округлой, для окуня плоской; иногда один бок сикуши — из красной, другой — из желтой меди (Межа, И.К.)» — из «Рыбопромышленного словаря Псковского водоема» составленного И.Д. Кузнецовым (1915 г.). В сикушке (секушке) использовались два крючка -«рожка», для предотвращения перетирания лески в верхней части находилось скрученное восьмеркой проволочное колечко — «бренька». Для придания сикушке блеска, ее чистили тертым кирпичем. Конечно же, в арсенале удца были и любимые — наиболее уловистые блесны. «За три рубля не продам такую!» — говорил счастливый обладатель подобной сикушки.

Стоит сказать, что чудские секушки с успехом прошли испытание временем. На рыболовных интернет-форумах нет-нет, да и появятся фотографии этих знаменитых блесен. В комментариях почти всегда указывается, что их использовали еще отцы и деды современных обладателей. При этом, приводятся примеры их успешного применения в наши дни.

Блесны-секуши из арсенала Александра Сухопарова (АС). Форма и размер — «копия, на которую мои деды и прадеды там ловили»

Сохранилось и другое прозвище удца-сикушника — «киваль». Происходит оно из-за местных особенностей лова. Для того, что бы блесна привлекала и провоцировала рыбу на поклевку, ей придавали игру постоянными подбрасыванием и опусканием снасти, т.е. кивали удильником.

Зимняя рыбалка на Чудском озере. 1926 г. Источник — журнал http://aslend62.livejournal.com/10947.html?thread=9155

Вообще, сведения об устройстве зимней удочки в трудах промыслово-научной экспедиции несколько противоречивы. Есть описание удилищной снасти в уже упомянутом выше словаре И.Д. Кузнецова. В одной руке, как правило — правой, сикушник держал палку-рукоять («кивалек») к которой крепилась леса. В другой руке — палочку изогнутую крючком («подмотник»), которая служила для поддергивания лесы, прикрепленной к кивальку. А вот при общем описании ужения, указывалось, что кивали как раз основным удильником, т.е. кивальком! В общем, с ходу не разобраться. Но, я уже упоминал, что этот способ ловли дожил почти до наших дней, и, озадачившись вопросом, мне удалось получить наглядное свидетельство. Один из моих товарищей прислал мне фото своего рисунка, который он сделал по памяти.

Рисунок форумчанина Александра Бартоша (ufolog)

Оказалось, что подмотник служил не для поддергивания лесы, а для вываживания попавшейся на блесну рыбы. Рыболовам было удобнее выбирать лесу, наматывая ее на кивалек и подмотник попеременными взмахами рук. Подобным способом в настоящее время пользуются при ловле корюшки на Дальнем Востоке на блесенки с безбородочными крючками. Единственное отличие — леску наматывают не подмотником, а прямо на руку. Весной этого года я делал доклад на научной конференции, для наглядности сделал реконструкцию.

Рыбная ловля на удочку осуществлялась во многих местах Псковско-Чудского водоема. Удцы выходили на промысел целыми группами, которые могли насчитывать в месте лова от 20-25 до 120 и более человек. Самыми уловистыми точками являлись каменистые «гривы» и «горушки» (в настоящее время чаще употребляется — «гряды» и «банки»). Подобные места нередко назывались в честь удцов-первооткрывателей. Так, например, в 15 верстах к северу от острова Межа (совр. — о. Пийрисар) была известна «Смолихина грива». Свое название она получила по прозвищу бедной вдовы Смолиной (Смолиха), которая занималась зимним ужением чтобы прокормить свою семью.

«Как стая чаек или мартышек, перелетают удцы с одного места на другое, и каждый из них долбит тюшку за тюшкой, надеясь, что на новом месте клев будет лучше» — так описывает процесс рыбной ловли один из участников промысловой экспедиции.

Удцы на льду Чудского озера. Источник — Кузнецов И.Д. Рыболовство на Псковском водоеме // Ежегодник Департамента земледелия. СПб, 1912.

«Тюшка» — это лунка во льду. Конечно же, чтобы в течении дня долбить пешней множество лунок — нужно обладать хорошей физической силой. С другой стороны, важна была и отточенная техника. По свидетельству очевидцев, при определенной сноровке, во льду толщиной до 70 см рыбаки пробивали тюшку за 2 — 2,5 минуты.

А что у нас с уловами? Статистики крайне мало и она отрывочна. К тому же, рыбацкая удача переменчива, каждый рыболов знает, сегодня может быть густо, а завтра — пусто. Сотрудники промысловой экспедиции как-то оценили средний улов одной группы удцов в 10 — 15 фунтов (4 — 6 кг) рыбы за день на каждого рыболова. Анализируя сведения о закупочной стоимости, получалось, что в лучший день секушники могли наловить до 9,5 кг сигов, и от 9,5 до 19,5 кг окуней.

Не могу не сказать и о том, что зимнее блеснение на Псковско-Чудском водоеме имеет давние традиции. Свинцовые и оловянные блесны со впаенными железными крючками найдены в средневековых слоях при археологических исследованиях на территории Пскова и в небольшом городище в Восточном Причудье.

Рыболовные блесны XII — XIII вв. Источник — Попов С.Г. Городище Сторожинец // Краткие сообщения Института археологии АН СССР, вып. 198. М., 1987.

Когда-то, для первых блеснильщиков выходивших на лед Псковского, Теплого и Чудского озер, рыба была, скорее всего, только лишь дополнительным источником питания. Спустя столетия, умение ловко орудовать сикушкой приносило беднякам дополнительный заработок и возможность прокормить семью. В наше же время, ловля рыбы из подо льда на блесну — увлекательнейшее и азартное занятие, столь любимое многим рыболовам-любителям.

PS: Первый вариант этой статья я написал еще пару лет назад. Тогда мне не удалось с ходу разобраться в некоторых моментах, и я разместил ссылку в теме «Зимнее и летнее отвесное блеснение». В обсуждении статьи приняли участие многие форумчане, некоторые важные сведения я получил от Бартоша Саши (ufoлог), Саши Сухопарова (АС), Сергея В. и Олегыча. Огромное им СПАСИБО.

Итогом всего этого стал мой доклад на прошлогодней научной конференции в Пскове, скоро должна выйти и публикация. Эта история — замечательный пример того, как простые рыболовы помогают ученым в получении новых научных знаний.